Non esiste “bottega” più oscura della produzione del carbone: lavoro gravoso, d’altura, e poco visibile. Ciononostante il mestiere di carbonaio e il prodotto del suo lavoro erano parte integrante della vita quotidiana di alcune comunità calabresi. Su quest’attività calava inoltre un alone di mistero: sarà per questo che ai carbonai e al loro mondo si ispirò la società segreta della Carboneria, nata agli inizi dell’Ottocento nel Regno di Napoli?

Operai da fuori regione per il Carbone calabrese

Agli inizi del Novecento la produzione del carbone era ancora una delle maggiori industrie forestali della regione. Ma, inutile dirlo, il tutto veniva portato avanti seguendo tecniche tradizionali e metodi primitivi. La quantità di carbone ricavata per ogni quintale di legna era molto limitata: «Pel faggio si ammette comunemente necessaria una quantità di circa 6 quintali di legna stagionata per averne uno di carbone, e per la quercia 5 quintali». Il rendimento era dunque del 16% nel primo caso e del 20% nel secondo. E la causa, secondo Nino Taruffi, era dovuta alla lavorazione all’aperto, mentre la carbonizzazione in forni chiusi avrebbe potuto portare il rendimento fino al 25/27%.

Nonostante ciò si trattava di un settore vivace e che richiamava anche lavoratori da fuori regione, come i 40 carbonai del circondario di Catania che giunsero nel Catanzarese nell’ottobre 1905 per tornare in patria a febbraio dell’anno successivo. Nel Reggino, nello stesso periodo, si mobilitavano tra gli 80 e i 100 carbonai della provincia. L’industria del carbone nel Reggino aveva meno forza rispetto alle altre province, ma già dalla fine dell’Ottocento faceva eccezione il distretto di Palmi, da dove «se ne esporta una notevole quantità per la Sicilia, ed i punti principali di smercio sono i comuni di Gioia Tauro e Bagnara».

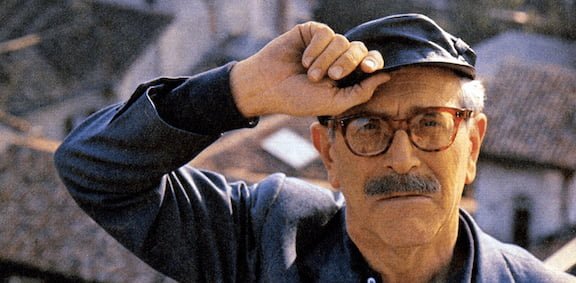

Gli ultimi uomini del fuoco e del carbone

In genere veniva utilizzato per la carbonizzazione «molto del legname grosso di specie diverse e tutto il legname di sfrido nella fattura di tavole e traverse». I tagli avvenivano spesso in modo indiscriminato. Perfino molti alberi di sughero «vennero devastati per averne carbone e corteccia da concia».

Ma ciò che gli osservatori di fuori regione avevano già rilevato più di un secolo fa circa la deforestazione della Sila avrebbe interessato poco gli speculatori. Il problema non era certo dovuto ai soli carbonai ma, come riporta lo scrittore Saverio Strati in un suo articolo del 1961, erano questi a pagarne lo scotto cadendo sotto la scure del pregiudizio: «Terra del vento, terra bruciata. E a bruciarla, secondo l’opinione popolare, sono i carbonai, questi uomini del fuoco, questi maledetti che dietro di loro lasciano sempre piazza pulita, che sempre sono nudi e affamati, come nuda lasciano la terra».

Fuoco e pagliaio

Le condizioni di lavoro erano durissime. Le difficoltà iniziavano con l’approvvigionamento della legna. Il carbonaio riceveva in consegna un pezzo di bosco da un appaltatore e doveva obbligarsi a consegnare un dato quantitativo di carbone a un determinato prezzo e in un tempo stabilito.

Giunto sul posto, si preparava lo spiazzo per le carbonaie. Come prima cosa, si tirava su il pagliaio, che per molte settimane sarebbe stata l’abitazione del carbonaio, e spesso anche della sua famiglia, bambini compresi.

Una casa «incerta come la loro esistenza», dice ancora Strati: «Coprono di rami d’elce, le cui foglie sono più dure che quelle della quercia, il pagliaio, e poi di terra pressata. Per letto rami frondosi, o felci secche. In un lato tre grosse pietre messe a modo di fornace, per contenere il fuoco, che d’inverno è sempre acceso».

Il fuoco va “civato“

Poi iniziava la parte più delicata. Dopo aver tagliato, trasportato e raccolto la legna, bisognava sistemarla in forma circolare per realizzare la carbonaia, mettendo in basso i ceppi più grossi e man mano la legna più minuta. Al centro si lasciava una bocca circolare da servire per accendere il fuoco e per far fuoriuscire il fumo. Il tutto veniva ricoperto di terra. La combustione all’interno doveva avvenire senza fiamma, altrimenti la legna si sarebbe trasformata in cenere. Una grande perdita per il carbonaio.

Il piccolo vulcano che ne nasceva andava controllato e “civàto”, cibato, inserendo dal buco in alto nuova legna per mantenere il fuoco. Non meno faticosa era la fase di “scarico”. Sulla carbonaia si buttava tanta acqua e infine, rompendo il guscio di terra compattata, il carbone estratto doveva essere poi trasportato fino a valle con muli o, più spesso, a spalle.

Carbone e ferriere nelle Serre calabresi

Le selvagge e impenetrabili foreste delle Serre calabresi hanno fornito da sempre legname per le sporadiche ma significative attività metallurgiche, attestate in regione sin dal XI secolo. Ricca di legname e di acqua, la regione delle Serre ha visto nascere nella seconda metà del Settecento le ferriere di Mongiana prima poi quelle di Ferdinandea (oggi frazione di Stilo). Qui oltre ai minatori, ai fonditori e ai mulattieri trovavano spazio centinaia di uomini dediti alla produzione di carbone dal legno per alimentare queste industrie sempre bisognose di combustibile. Chiuse le ferriere, la produzione di carbone di legna continuò a rappresentare il sostentamento per un intero paese.

Vivere di bosco

Nella seconda metà dell’800 la popolazione del territorio di Serra San Bruno «vive pei boschi» e «se un grave incendio od una speculazione disastrosa distruggesse quei boschi, una emigrazione di massa ne sarebbe la dolorosa conseguenza». Lo si trova scritto in un numero della “Nuova Rivista Forestale” del 1886. In realtà una migrazione massiccia c’era già stata quando, dopo la chiusura della fabbrica di Mongiana, quasi tutti gli armaioli e gli artigiani del ferro che dimoravano a Serra San Bruno partirono alla volta di Terni, allettati da un impiego sicuro.

L’ondata migratoria spopolò il paese, in cui rimasero oltre ai bovari solo segatori, accettaioli e carbonai. Ma agricoltura e pastorizia garantivano a quelle genti la sussistenza soltanto per due mesi l’anno. Così la sussistenza famigliare era legata unicamente ai cosiddetti “lavori del bosco”: abbattimento degli alberi, taglio dei tronchi, sramatura, sminuzzamento del legname da carbone e cottura dello stesso.

Affari di famiglia

I lavori boschivi si praticavano per contratto a «tanto al pezzo». In particolare, per il carbone si parlava di “tanto al cantaro” (85 chilogrammi). I carbonai di Serra San Bruno, al pari degli accettaiuoli, non formavano squadre di venti operai sotto la direzione di un capo e una mensa comune come avveniva nelle zone alpine, ma «le compagnie si restringono a due od al più tre individui legati o da vincoli di sangue o da vecchia amicizia».

Gli ultimi carbonai di Calabria

Ad assumere le lavorazioni erano di solito i carbonai «più anziani od intelligenti» che ovviamente tenevano per loro una percentuale relativa «alle loro particolari prestazione e responsabilità». Nella grande filiera del legno da carbone, i carbonai entravano in gioco subito dopo gli accettaiuoli. Preparata la legna e composta la carbonaia, i carbonai vi appiccavano il fuoco secondo il “metodo tedesco”, vale a dire dalla sommità di quest’ultima.

Esclusi i mesi di «gran neve», la produzione del carbone dal legno d’abete o di faggio si protraeva per tutto l’anno. Oggi nelle contrade di Spadola l’attività di produzione del carbone secondo il metodo tradizionale è ancora praticata dalla famiglia Vellone e suscita la curiosità di studiosi e fotografi. Come Mario Greco, il cui reportage ha conquistato le pagine di La Repubblica.

«Costano meno le donne dei muli per il trasporto del Carbone»

Il trasporto del carbone prodotto avveniva di norma a trazione animale, specialmente per mezzo di muli e somari. Anche se, come afferma Agostino Lunardoni sulla stessa rivista, «le donne fanno la concorrenza ai primi». Lo studioso stimava per il territorio di Serra San Bruno «da 700 a 800 povere contadine occupate esclusivamente al trasporto della legna da fuoco e del carbone, sia per loro uso sia per vendere». Ovviamente il loro guadagno era misero e oscillante dai 50 ai 70 centesimi al giorno.

Leonello De Nobili, nel suo studio sull’emigrazione in Calabria, nel 1908 afferma di non poter dimenticare «due donne che mi apparvero come anime dannate nella folta boscaglia di Ferdinandea, dileguarsi sotto il peso di enormi carichi di carbone (40 kg) che portavano, così sulla testa, fino a Serra San Bruno (circa 10 miglia) per la mercede di 50 centesimi». «Perché non adoperare i muli?», chiese quindi a un taglialegna, che rispose candidamente: «Costano meno le donne». Oltre alle fatiche del lavoro, le trasportatrici erano esposte a diverse forme di violenza.

Elisabetta donna ribelle

In Storia dello stupro e di donne ribelli, lo storico Enzo Ciconte narra la storia di Elisabetta. Era una giovane carbonaia che nel 1888 aveva rifiutato la proposta di matrimonio di un giovane di Serra San Bruno. «La rapirò nel bosco quando di notte andrà pel trasporto di carboni» affermò il giovane rifiutato che «avendo pensiero di sposarla cercava obbligarla con oscenità».

Un giorno mentre trasportava carbone insieme ad alcune compagne nei boschi secolari intorno alla Certosa, Elisabetta si trovò di fronte il giovane malintenzionato che «con la scure fece allontanare le altre e gittandola a terra le disse: o vuoi o non vuoi ti devo togliere l’onore ed Elisabetta gridando rispondeva: mi ammazzi ma non cedo». Fortunatamente l’accorrere di altre persone impedì all’uomo di usarle violenza.

Carbonari e briganti

Le buone maniere, in ogni caso, non erano certo la prassi. Nei boschi i carbonai non erano liberi di scegliere il luogo dove tagliare e impiantare le proprie “cravunère”. E oltre ai vincoli contrattuali e di proprietà intervenivano fattori “esterni” a condizionare il lavoro e la vita di questi lavoratori. Come noto, nei boschi silani a cavallo dell’Unità d’Italia i briganti facevano il bello e il cattivo tempo. Avendo interesse a che ampie porzioni di foresta facessero loro da nascondiglio, condizionavano la scelta dei luoghi dove impiantare le carbonaie, non senza ricorrere ad avvertimenti e violenze.

Come avvenne nel novembre 1864, quando alcuni carbonai di Piane (Francesco Guzzo, Pietro Prete, Salvatore Esposito e Antonio Pellegrino) intenti a far carboni nella contrada silana di Acqua del Corvo, si imbatterono in «otto individui armati di fucili a due colpi e di revolver» che uscendo dal bosco iniziarono prima a percuoterli e poi a sparare, uccidendone tre. Scrive Padula che «gli uccisori fossero briganti della banda di Francesco Albi della provincia di Catanzaro», e che dopo il fatto si spostarono in contrada Quaresima dove spararono a un altro carbonaio di Piane, Antonio Arcuri.

Qualche anno dopo le uccisioni dei carbonai da parte dei briganti divennero oggetto di dibattito parlamentare grazie al senatore Guicciardi, già prefetto di Cosenza, che intervenendo a proposito di una legge sulla Sila ricordava che i briganti «in diverse occasioni commisero uccisioni di carbonai, perché questi non vollero limitarsi a fare il carbone nelle località e nella misura che loro era prescritta. I carbonai poi, difficilmente disobbedivano a tali prescrizioni perché l’autorità non aveva modo né di tenerli costantemente protetti, né di garantirli contro l’audacia dei briganti, i cui fatti crudeli e le cui sommarie esecuzioni incutevano un terrore a cui nessuno sapeva sottrarsi».

Da Serra San Bruno a Serra Pedace

Le tracce lasciate dal carbone ci conducono a Serra Pedace, uno degli storici Casali di Cosenza. Vista la vicinanza dei boschi silani, qui quello del “cravunàru” era uno dei mestieri più diffusi. Nella bella stagione gli uomini si spostavano per settimane nei boschi per attendere alle “cravunère”. Sistemavano le “catine” di tronchi disposti in forma circolare. Coprivano il tutto con le “tife” di terra, “civàndo” la carbonaia introducendo man mano la legna dalla “vùcca” per raggiungere la combustione ottimale.

Per la festa di San Donato

Alla fine del duro lavoro il carbone era trasportato, a spalle o con i “traini”, in paese o a Cosenza per essere venduto. Non di rado a spostarsi erano intere famiglie. E la vita del paese rimaneva quasi come congelata, per riprendere normalmente al ritorno dei carbonari dai monti. La festa patronale di San Donato era fissata annualmente la seconda domenica d’ottobre. In questo modo potevano partecipare coloro che nei mesi estivi erano lontani dal paese. Rappresentava così molto più che una semplice celebrazione religiosa.

E proprio la festa patronale segna in paese il mutare dei tempi. Gli ultimi carbonai sono scomparsi e non c’è più necessità di recarsi in Sila per lungo tempo nei mesi estivi. Anzi, l’estate è divenuta, come ovunque, un momento di ritorno al paese per i molti che lo hanno lasciato, e da alcuni decenni la festa è stata spostata ad agosto.

Acroneo è un brand acrese legato alla famiglia Bafaro: «La produzione dell’archeo-vino Acroneo è frutto di uno studio accurato delle fonti letterarie, iconografiche e archeologiche. Ogni aspetto è curato nei minimi dettagli, per ricostruire il processo di vinificazione antico, si tratta di archeologia sperimentale». Arkon, un Magliocco in purezza da 15,5° affinato in anfora interrata, territorio San Demetrio Corone, sarebbe l’ideale con il garum, la salatissima salsa al pesce degli antichi romani antesignana in un certo senso della sardella. Ammesso che sappiate riprodurla.

Acroneo è un brand acrese legato alla famiglia Bafaro: «La produzione dell’archeo-vino Acroneo è frutto di uno studio accurato delle fonti letterarie, iconografiche e archeologiche. Ogni aspetto è curato nei minimi dettagli, per ricostruire il processo di vinificazione antico, si tratta di archeologia sperimentale». Arkon, un Magliocco in purezza da 15,5° affinato in anfora interrata, territorio San Demetrio Corone, sarebbe l’ideale con il garum, la salatissima salsa al pesce degli antichi romani antesignana in un certo senso della sardella. Ammesso che sappiate riprodurla.