Proviamo a fare sullo Ionio la stessa deviazione fatta recentemente sul Tirreno. Se ci addentriamo tra le colline, verso Castroregio, abbiamo due possibilità.

Piano a: Castroregio via Albidona

La prima scelta passa per Albidona. Allora vale la pena fare due passi fino alla cima del paese, almeno per dare un’occhiata a quello che fu, appunto, Palazzo Chidichimo, punto di partenza di tutti i vari rami della nobilitata famiglia originaria di Alessandria Del Carretto. Inclusi i rami che dal Novecento hanno fruttificato – eccome! – pure nel capoluogo.

Il cuore di tutto. A proposito di cuore, aggiungo la solita curiosità araldica. Lo stemma dei Chidichimo ha sempre raffigurato un cuore rosso, caricato di due bande azzurre. Detto meno tecnicamente: un cuore fasciato.

Se ne possono vedere vari esemplari sia ad Albidona che ad Alessandria. E questo stemma deve aver portato fortuna, visto che nel Novecento proprio Guido Chidichimo (figlio di quell’Ortensia da cui il nome della nota clinica cosentina) divenne luminare internazionalmente riconosciuto nel campo della cardiologia, primo ad operare un intervento a cuore aperto, nel 1964.

Piano b: Castroregio via Oriolo

La seconda opzione è la strada che conduce ad Oriolo Calabro.

In questo caso, è obbligatorio guardare sulle colline a destra del torrente Ferro, che serpeggia nella pietraia sotto di noi. A un certo punto si nota ciò che resta dalla Masseria dei nobili Camodèca (suggerimento: si distingue per un gran buco circolare sul tetto sfondato).

Guardando invece a sinistra, scorgerete sul crinale la Pietra del Castello: una grande roccia che le leggende locali vorrebbero legata a curiose superstizioni. Si trova ad Amendolara, lungo la vecchia strada che conduceva ad Oriolo e che ora non porta quasi in alcun luogo: è massacrata in più parti da frane e, a tratti, chiusa sine die.

Sempre se si sceglie questa seconda variante, c’è la possibilità di una digressione. In mezz’ora si raggiunge, attraverso una strada vicinale, la splendida e abbandonatissima Masseria Maristella (sempre dei suddetti Chidichimo).

Dapprima si costeggia la rigogliosissima e tuttora attiva Masseria Acciardi, che custodisce una cappelletta in mezzo agli ulivi e un antico stazzo in pietra. Quest’ultimo è un esempio di quell’ormai rarissima tipologia di ricovero di forma semicircolare per le bestie. A proposito: ne ho scovato solo un altro, più piccolo, in un angolo più o meno irraggiungibile di campagna, tra Oriolo e Montegiordano.

I portali di Castroregio

In entrambi i casi preparatevi ad una salita estenuante: Castroregio (con una g e non due come si legge da anni e anni allo svincolo per Oriolo) è appollaiata come una specie di nido d’aquila irraggiungibile in cima ad un cocuzzolo.

Ma non tanto irraggiungibile da non permettere di ritrovare anche qui un esemplare dei portali nobiliari costruiti nell’Ottocento dai fratelli Calienno e anche in questo caso si tratta del Palazzo Camodeca.

Pensate solamente che da quassù si riesce a vedere nientemeno la lontana Timpa di Pietrasasso, ovvero ’u timbarìll’, l’ofiolite monumentale in territorio di Terranova di Pollino. Tornanti su tornanti, insomma, strettissimi e inevitabili: solo queste due strade conducono al paese e di conseguenza pure alla chiesa di Santa Maria della Neve, in mezzo alla foresta disseminata di quei megaliti cui si sono attribuite diverse funzioni, persino rituali, in epoca preistorica.

Preti e magia a Castroregio e non solo

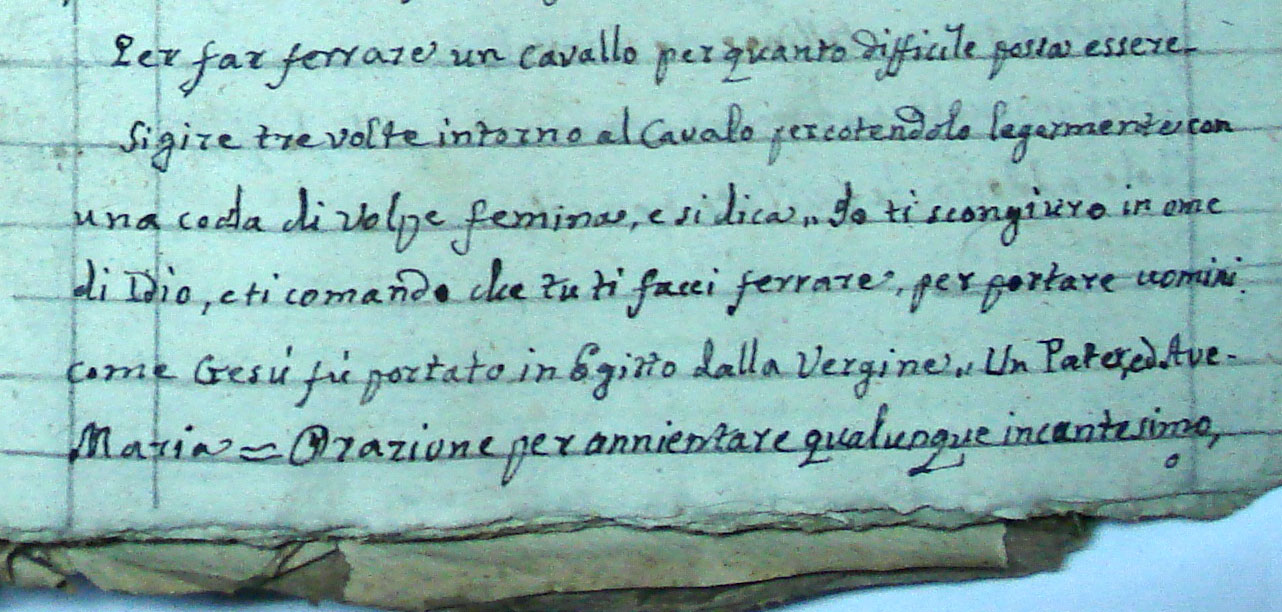

Chiese, leggende, rituali preistorici: nulla di strano se i preti ottocenteschi di questo lembo di terra tra Calabria e Basilicata ricopiassero pazientemente formulari cinquecenteschi di magia colta.

Al riguardo, va smantellata la tanto nota separazione fra la magia colta e quella magia popolare che proprio in Lucania aveva trovato il suo luogo d’elezione, anche a causa di un immaginario collettivo viziato degli studi di Ernesto de Martino.

E va smentita la centralità di un luogo casualmente scelto dall’antropologo e poi assurto, assieme al Salento, a culla di forme superstiziose a sé stanti.

Due parole sull’Arbëria

Cast’rringi in oriolese, Kastërnexhi in arbëreshë: se non s’è ancora capito – e non sia stato sufficiente citare i Chidichimo e i Camodeca – siamo in area italoalbanese.

Allora è il momento di sfatare un luogo comune radicatissimo nella storia del Mezzogiorno: ovvero che le comunità albanesi fossero solo quelle stanziate nella solita arcinota sequela di paesi dichiaratamente legati a tali origini.

Un’attenta lettura dei fatti storici, della diffusione dei cognomi e dei toponimi nelle nostre regioni dovrebbe maggiormente avvertire gli studiosi della falsità di questo dato. Già: gli albanesi erano pressoché ovunque e i loro cognomi sono molti di più di quelli generalmente ritenuti tali.

Quanti sono gli arbëreshe?

È senz’altro una colpa della storiografia locale, impigritasi nel tempo, l’aver spesso confuso alcuni dati. Volendo offrire un solo esempio, sfugge solitamente – pure ad eminenti studiosi – che alcuni nostri paesi non nacquero albanesi ma lo divennero (penso a San Benedetto Ullano, nel cosentino; o ad Àndali, nel catanzarese). Al contrario, vi sono paesi che non acquistarono mai un ufficiale status arbëreshe ma che albanesi furono anche profondamente, sebbene in parte.

Penso a Roseto, Montegiordano, Amendolara, Albidona, Alessandria del Carretto, Noepoli, Senise, o soprattutto a Oriolo. In questi paesi il notabilato cinque-settecentesco è stato quasi più albanese che oriundo. Ciò grazie anche al fatto che quest’area fosse sede marchesale, legata agli albanofili Sanseverino. Basterebbe leggere le cronache seicentesche di Giorgio Toscano per rendersene conto in un attimo, o confrontarle con i toponimi rurali ancor oggi superstiti.

Ritorno alla base

Torniamo alla base. Si passa sopra all’orrendo viadotto Pagliara, cioè il brutto ponte che vi aspetta alla fine di una galleria, in forte pendenza sopra i tetti della marina di Trebisacce.

L’ecomostro, opera certa di un pazzo, verrà demolito a breve. È l’unica notizia buona legata alla costruzione del terzo megalotto della nuova Ss 106 (Sibari-Roseto).

Per il resto, quest’opera sta provocando soprattutto la cancellazione di ettari ed ettari di colline e boschi che si sarebbero potuti salvaguardare un po’ di più.

Ma la velocità decide le cose. E non solo quella: ad esempio l’influenza di qualche grosso proprietario terriero, come ai bei tempi.