Degli sfruttati l’immensa schiera/

La pura innalzi, rossa bandiera/

O proletari, alla riscossa/

Bandiera rossa trionferà.

Una bandiera rossa garriva a Caulonia, seppur per un attimo. Quella che raccontiamo è una pagina poco nitida e menzionata della storia della Calabria, una vicenda maturata al termine della Guerra di Liberazione italiana, che, nella sua brevissima parabola, non rimase relegata ai circoscritti confini territoriali in cui ebbe luogo, ma si riverberò sul panorama nazionale.

La Rivoluzione d’ottobre fa il bis

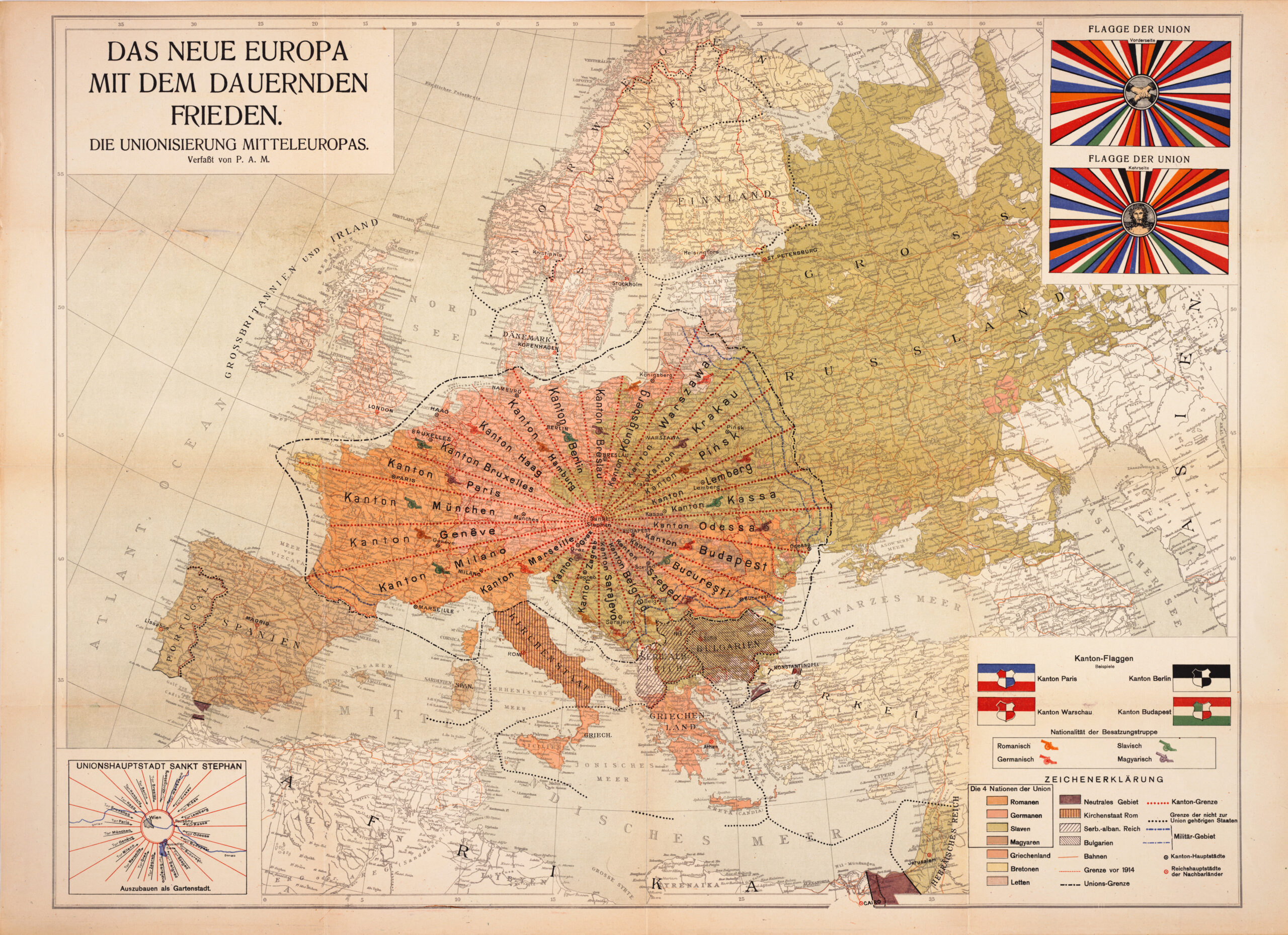

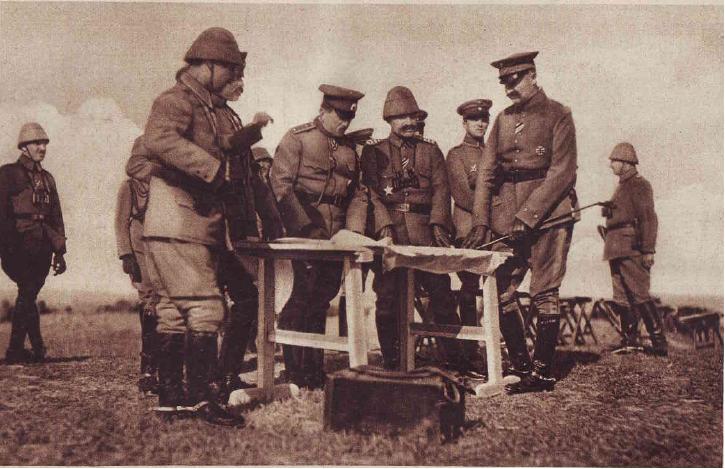

6 marzo 1945. Mentre l’Armata Rossa prepara l’ingresso decisivo nella Germania nazista ed Evgenij Chaldej non sa ancora che fra poche settimane sul tetto del palazzo del Reichstag scatterà una delle fotografie più iconiche del secolo, in tutta Italia sono alle ultime battute le operazioni militari degli Alleati. L’intenzione è di formare un nuovo ordine nella Penisola precipitata nel marasma dopo la caduta del Fascismo, l’Armistizio di Cassibile, l’occupazione tedesca, la nascita dello stato fantoccio di Salò e la sanguinosa guerra civile.

In questo scenario a dir poco caotico, a Caulonia, centro della Calabria sudorientale, scoppia una rivolta destinata ad aggiungere un capitolo nella cronistoria del centro che prende il nome dalla antica città magnogreca (fondazione achea dell’VIII secolo a.C.) di Kaulon (o Kaulonìa) che un tempo si credeva sorgesse entro i confini comunali dell’attuale Caulonia, prima delle scoperte archeologiche del primo Novecento che hanno attestato la corretta collocazione a Punta Stilo, nel territorio di Monasterace, circa quindici chilometri più a Nord.

Falce e martello in un angolo di Calabria

Il più esteso dei paesi della comunità montana Stilaro-Allaro-Limina, conosciuto come Castelvetere fino al 1863, all’epoca dei fatti contava una popolazione relativamente significativa, circa dodicimila abitanti, il doppio rispetto a quelli del XXI secolo, determinato dal progressivo abbandono del vasto centro storico partito negli anni ’50 del secolo scorso.

In quei giorni di marzo del 1945 quello sconosciuto angolo della misterica Calabria – ulteriormente impoverita dalla guerra – balza agli “onori” della cronaca nazionale grazie al compimento di una sommossa sullo schema delle azioni criminali della Rivoluzione d’ottobre e successiva guerra civile nella Russia di circa un quarto di secolo prima.

I moti, maturati negli ultimi giorni della stagione di sangue che culminò con la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, profittando quindi di una situazione sociopolitica oltremodo instabile, portano alla nascita della Repubblica Rossa di Caulonia.

La Repubblica Rossa di Caulonia e gli scontri fra contadini e latifondisti

Vessati dai latifondisti intenzionati a mantenere i propri privilegi anche in vista della nuova epoca oramai alle porte, i contadini di Caulonia decidono di unirsi e di insorgere contro i potenti padroni.

La scintilla che fa scattare la rivolta è l’arresto del figlio del sindaco del paese, reo di avere rubato presso una proprietà di un notabile della zona. È vero, però, che l’arresto del giovane è soltanto il più classico casus belli, ché il clima nel paesino dell’odierna provincia di Reggio Calabria ribolliva da tempo. Già nel 1750 i braccianti di Castelvetere erano stati protagonisti di una insurrezione contro i Carafa, famiglia dominante dell’area. Negli anni susseguenti alla Grande Guerra, poi, si era registrato qualche nuovo acceso scontro.

Soprattutto, però, è dopo l’8 settembre che gli attriti fra contadini e possidenti, ovverosia fra braccianti rossi e agrari neri, si inaspriscono: ribelli comunisti si macchiano di aggressioni, convinti di potere usare violenza in quanto aderenti alla “giusta” lotta contro i fascisti. Emblematico è l’agguato che vede vittima il curato don Giuseppe Rotella, assalito e bastonato a sangue perché si permette di biasimare la brutalità dei rivoltosi.

Pasquale Cavallaro issa la bandiera sul campanile

Capopopolo della sollevazione di Caulonia è Pasquale Cavallaro, classe 1891, sindaco comunista del centro del Reggino, uomo di discreta cultura e grandi capacità oratorie, già oppositore del regime di Mussolini e pertanto confinato per circa quattro anni sulle isole carcere di Ustica e Favignana.

Descritto come uomo ardito e inquieto, dai personali principi saldissimi, incentrati sulla “defascistizzazione pacifica” del suo paese, quel 6 marzo 1945 Cavallaro occupa l’ufficio delle poste e le caserme dei Carabinieri reali e delle guardie forestali, per poi proclamare la nascita della repubblica filocomunista issando sul campanile della chiesa la bandiera rossa con falce e martello.

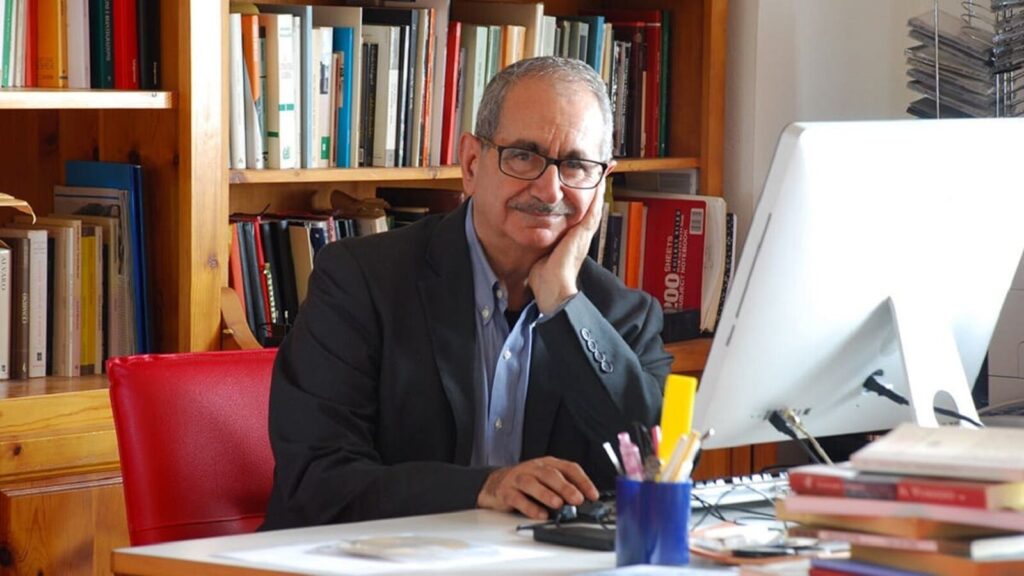

Già le primissime fasi della “conquista del potere” sono oggetto di discussioni. Uno dei protagonisti politici di quella stagione, Eugenio Musolino (segretario comunista e poi parlamentare del Pci dal ’48 al ’58, nonché membro dell’Assemblea Costituente), inviato sul posto perché chiarisse cosa stesse accadendo nel centro jonico e mediasse una rapida risoluzione della faccenda, riporta nel libro La Repubblica Rossa di Caulonia. Una rivoluzione tradita? che il sindaco rivoluzionario si era in parte ritrovato nel turbine dei tumulti a causa dell’incontenibile desiderio insurrezionale dei due figli.

La Repubblica Rossa di Caulonia: caccia ai fascisti

Quel giorno un gruppo di migliaia di contadini e operai sfruttati dell’are si unisce. I numeri non sono precisi: alcuni parlano di tremila, altri, fra i quali lo stesso Pasquale Cavallaro, addirittura di diecimila unità fra caulonesi e altri braccianti (fra cui anche centinaia di donne) provenienti dai vicini comuni di Camini, Stignano, Placanica, Monasterace, Riace e Nardodipace.

Accade, però, che la necessità di ribellarsi alle soperchierie storiche dei proprietari terrieri, sul modello di un sistema feudale difficile da intaccare e rimasto praticamente immutato a Caulonia, come in altri angoli isolati del Mezzogiorno, si trasforma immediatamente in una sommossa segnata dalle violenze e dalle vendette personali, regolamenti di conti non soltanto contro i “nemici” fascisti.

Contando sulla protezione delle montagne sovrastanti, nella Repubblica di Caulonia si alzano barricate, i compagni armati di fucili e mitraglie presidiano le porte del paese e le colline intorno, minano alcuni ponti verso la marina.

L’umiliazione dei “nemici del popolo”

I tumulti vengono soffocati già il 9 marzo, ma durante le quattro giornate di Caulonia si assiste a scene mostruose in cui numerosi notabili del paese vengono oltraggiati e torturati dagli insorti e alcune donne sono stuprate con la inammissibile scusante della libertà dei popoli oppressi. I nemici del popolo vengono processati sommariamente da un tribunale del popolo e le umiliazioni pubbliche ai danni di sostenitori dei fascisti, reali o presunti, si succedono. A pagare il prezzo più alto è soprattutto il parroco Gennaro Amato, amico d’infanzia del Cavallaro e simbolo di un mondo che i cosiddetti “mangiapreti” intendono distruggere. Ucciso dall’esercito popolare all’alba della sommossa, il prelato è la sola vittima sulla coscienza della Repubblica Rossa di Caulonia.

Per quattro giorni l’euforia e il terrore corrono per le stradine del centro agricolo. Infine è l’arrivo della polizia di Reggio Calabria a sedare la ribellione, già affievolitasi con il manifestarsi delle violenze più belluine, chiaramente disapprovate da gran parte della comunità. Il dissociarsi della brava gente di Caulonia non è la sola ragione che porta alla conclusione della parentesi anarchica. Ce ne sono almeno altre due che portano al fallimento, pratico e ideologico, la rivolta della Repubblica caulonese: i ribelli non trovano né il sostegno dei dirigenti provinciali del Pci, né tantomeno l’approvazione della malavita locale, entità che, nel bene o nel male, avrebbero potuto dare consistenza al golpe abortito di Cavallaro e compagni.

La Repubblica rossa di Caulonia a processo

Il sindaco/presidente della Repubblica si dimette il mese successivo, le bandiere rosse vengono strappate dai tetti delle abitazioni e circa trecentocinquanta fra i più feroci rivoluzionari di Caulonia sono arrestati con l’accusa di costituzione di bande armate, estorsione, usurpazione di pubblico impiego, violenza a privati e, in ultimo, di omicidio, per l’assassinio del parroco Amato.

Al processo partito nel marzo 1947 alla Corte di Assise di Locri, per la quasi totalità degli imputati non si procede perché i reati sono dichiarati estinti a causa della controversa amnistia (decreto presidenziale numero 4 del 22 giugno 1946) proposta dal Ministro di grazia e giustizia Palmiro Togliatti, storico segretario generale del Pci.

Solamente Pasquale Cavallaro e i due assassini materiali dell’omicidio Amato sono condannati a otto anni di reclusione.

Un esempio di liberazione dal servilismo

«Io volevo, questo in modo assoluto, farla finita con le disparità, con le angherie, il servilismo verso questo o quel signorotto, verso questo o quel prevalente messere; io volevo che tutti si avesse una dignità umana degna di essere ammirata e degna di rispetto da parte di tutti. Questi erano i miei intendimenti precisi, chiari, inequivocabili. […] Fatto sta che a Caulonia si è dato un grande esempio, l’esempio della liberazione del servilismo».

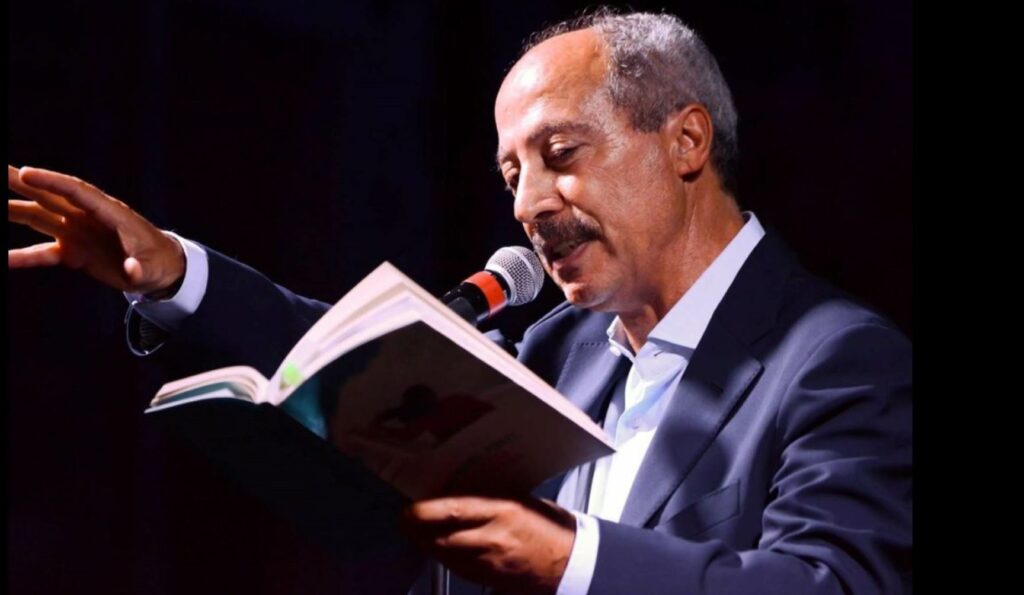

È un estratto dell’intervista di Pasquale Cavallaro con Sharo Gambino, scrittore, giornalista e intellettuale meridionalista, contenuta nel volume succitato La Repubblica Rossa di Caulonia. Una rivoluzione tradita?, che raccoglie scritti di Pasquino Crupi, Sharo Gambino, Vincenzo Misefari e Eugenio Musolino relativi alla Repubblica Rossa di Caulonia.

Episodio campale della sequenza di ribellioni delle classi oppresse del Sud Italia che negli anni ’40 e ’50 del secolo scorso lottarono contro le vessazioni dei latifondisti e per la distribuzione delle terre incolte e una legittima riforma agraria, il caso della Repubblica Rossa di Caulonia del ’45 è di fatto scivolato nell’oblio, trovando appena qualche eco nei racconti popolari tramandati per via orale.

Una piazza per ricordare la Repubblica Rossa di Caulonia

Recentemente è stata avanzata la proposta di dedicare una piazza a quella rivolta popolare, pare, al tempo, encomiata anche dallo stesso Iosif Stalin, leader del più potente partito comunista del globo, e, negli anni, da taluni riconsiderata, in maniera a dir poco acrobatica, come antipasto della Repubblica italiana. Comunque sia, i propositi celebrativi si sono scontrati con chi invece considera quella breve parentesi, forse troppo mitizzata, certamente contraddistinta da punti tutt’oggi oscuri e di una ricostruzione lacunosa, una pagina da dimenticare considerate le azioni violente esercitate nel corso delle quattro giornate e pure il numero dei contadini puniti successivamente al ripristino dell’ordine.

Per approfondire meglio la complicata storia del governo rosso di Caulonia esiste una ampia e sfaccettata letteratura. Segnaliamo alcuni altri testi: In fitte schiere. La repubblica di Caulonia di Sharo Gambino (Frama Sud), La Repubblica di Caulonia di Simone Misiani (Rubbettino), Cavallaro e la Repubblica di Caulonia di Giuseppe Mercuri (Vincenzo Ursini Editore), Operazione “Armi ai partigiani”. I segreti del Pci e la Repubblica di Caulonia di Alessandro Cavallaro (Rubbettino) e La Repubblica di Caulonia tra omissioni, menzogne e contraddizioni di Armando Scuteri (Rubbettino).