[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]

Negli anni passati, sindaci, assessori e operatori culturali di destra e di sinistra, per certificare un glorioso passato di Cosenza, hanno pensato di rievocare con cortei storici, convegni e statue le figure di condottieri, re e imperatori: Alarico e il suo mitico tesoro, Federico II di Svevia Stupor mundi e Carlo V sul cui impero non tramontava mai il sole. Hanno pensato che, soprattutto il nome di Alarico, avrebbe funzionato da attrattore per i turisti e portato lustro e benefici alla città e ai suoi abitanti. Il biondo guerriero sepolto nello spazio magico alla confluenza tra Crati e Busento, più di ogni altro ricordava la grandezza della gloriosa città.

Alarico innamorato di Cosenza

Alarico è stato sottoposto a un processo di revisione storica, presentato come un re che voleva unire i popoli europei, che predicava la pace e la convivenza civile, che aveva amato profondamente Cosenza tanto da volerla capitale di un nuovo regno. La rielaborazione «positiva» del re barbaro è avvenuta in tutti i campi: letteratura, cinema, fumetti, teatro, arte e poesia. Le scuole cittadine di ogni ordine e grado, sono state coinvolte in progetti imperniati sulla vita di Alarico.

Ricordo che in una pubblicazione alcune insegnanti scrivevano entusiaste che il capo dei Visigoti, considerato erroneamente un rozzo e spietato invasore, era in realtà un uomo colto, fautore di una società multietnica e amante della cooperazione tra i popoli. Un sindaco recentemente è arrivato addirittura a proporre la costruzione di un grande museo dedicato al re barbaro e ai Goti. Molti ancora si chiedono con quali reperti o documenti lo avrebbe riempito.

E Von Platen sparisce dalle celebrazioni

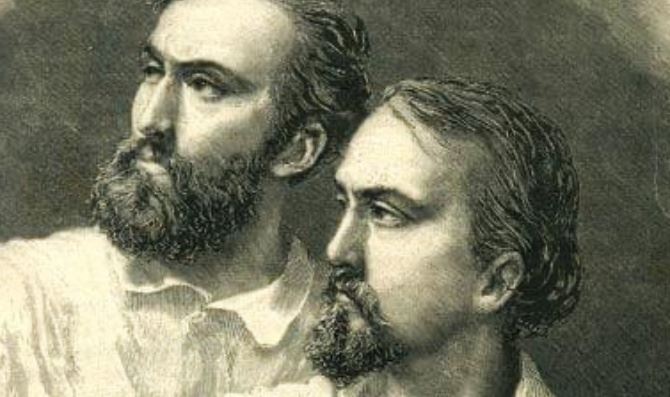

Come sempre accade, nel processo d’invenzione della storia, molte cose finiscono nel dimenticatoio. È interessante notare, ad esempio, che durante le celebrazioni dedicate ad Alarico, il poeta August von Platen è stato completamente ignorato. Eppure, se la leggenda del re visigoto è nota in tutta Europa, lo si deve a una sua bellissima poesia. Von Platen non era un uomo molto amato. Widmann lo aveva rimproverato di aver composto quei versi senza mai essere stato a Cosenza, altrimenti avrebbe visto che il Busento non era un fiume dalle acque vorticose ma un misero fiumicello! Heine accusò il poeta di essere un «immondo omosessuale».

Forse per questo motivo Von Platen lasciò la Germania, considerata più matrigna che madre, per vagare senza meta in Italia. La speranza che un giorno le sue opere sarebbero state apprezzate e il suo nome sarebbe divenuto immortale mitigava le umiliazioni che era costretto a subire. Mussolini, in un saggio giovanile sul poeta, ne ricordò il valore definendolo un tedesco mediterraneo che amava profondamente l’Italia e in un’ode aveva scritto che la «rozza schiatta tedesca» aveva un tempo annientato la civiltà italiana.

L’invenzione della tradizione

La rielaborazione storica di Alarico fa parte di quel processo che Hobsbawn e Ranger hanno definito «invenzione della tradizione»: manipolare e appropriarsi di personaggi e tradizioni che diano lustro a una comunità. A questa esigenza rispondono le manifestazioni volte a narrare i fatti remoti, a celebrare i protagonisti di avvenimenti famosi, a far conoscere luoghi legati a eventi storici. Riprodurre e ricostruire il passato con mezzi e linguaggi immediatamente fruibili, ricreare situazioni emotive in cui ognuno si riconosce spontaneamente all’interno della comunità. L’obiettivo è quello di dare fondamento mitico alla storia della propria città, processo ideologico in cui storia e mito si confondono.

Gli eventi celebrativi dedicati a re e imperatori contengono verità deliberatamente manipolate, come scrive Debord. Il falso forma il gusto e si rifà il vero per farlo assomigliare al falso. Gli operatori dell’industria dello spettacolo, convinti che gli spettatori non abbiano alcuna competenza, sono portati a falsificare la storia o a dare spiegazioni inverosimili.

La passione bruzia per gli invasori

Non sappiamo spiegare l’entusiasmo dei politici cosentini per popoli stranieri che in diverse epoche storiche hanno impoverito e umiliato la loro terra. Le manifestazioni dedicate a personaggi storici fanno comunque parte di una fabbrica del consenso che, come scrivevano Horkheimer e Adorno, liquida la funzione critica della cultura e favorisce l’inerzia intellettuale, una fabbrica di feticizzazione della cultura che a volte appare originale ma che, in realtà, elegge lo stereotipo a norma. L’obiettivo di questa strategia culturale caratterizzata da effimere iniziative, è offrire una fruizione dell’evento senza alcuno sforzo da parte del consumatore, mettere in scena sogni collettivi e forme archetipe dell’immaginario su cui gli uomini ordinano da sempre i propri sogni.

Il tentativo di restituire a Cosenza il primato che aveva un tempo ricorrendo all’invenzione della storia si è rivelato un insuccesso. Le celebrazioni dedicate a grandi personaggi come Alarico sono prive di valore sentimentale, prevale l’aspetto ludico e di consumo. I cittadini partecipano agli eventi culturali come ad una grande fiera. Non sono attratti dai contenuti che il più delle volte appaiono loro incomprensibili. Gli operatori culturali, volendo appagare i gusti e gli interessi di tutti, alla fine riescono a soddisfare solo quelli di pochi; pur se animati da nobili intenti, non riescono a rendere tali iniziative «tradizione».

Una memoria ricostruita o inventata, per conquistare legittimità e consenso sociale, ha bisogno di contenuti condivisi. Per essere vitale occorre che i suoi sistemi rappresentativi convergano con l’universo culturale dei gruppi coinvolti. Feste, cerimonie e ritualità per affermarsi devono attivare un meccanismo spontaneo di identificazione che consenta alla collettività di riconoscersi in una storia comune.

Operazione Alarico a Cosenza, la replica di un fallimento

Richiamandosi all’invasione del re visigoto che nel 410 a. C. saccheggiò Roma, i nazisti hanno usato come nome in codice Unternehmen Alarich il piano militare elaborato per occupare l’Italia in caso di una resa agli Alleati. La Unternehmen Alarich degli amministratori cosentini si è rivelata un clamoroso fallimento. Il re visigoto che in una strana statua sta ritto sulla testa di un cavallo alla confluenza del Crati e del Busento, sembra tentenni a tuffarsi per ritornare sotto le acque putride dei fiumi coperti da una fitta boscaglia e pieni fino all’inverosimile di spazzatura. Alle sue spalle le macerie di un palazzo abbattuto e una città vecchia abbandonata che sta cadendo a pezzi.