Cento anni fa la nave Re d’Italia lasciava il porto di Genova e il 18 dicembre 1922 arrivava al porto di Fremantle, borgo marino vicino a Perth, la capitale dell’Australia Occidentale. Da Fremantle, la nave proseguì poi verso Adelaide, nell’Australia Meridionale, poi verso il Nuovo Galles del Sud, a Sydney, e infine a Melbourne, nello stato di Victoria nel nuovo anno (1923). In ognuno di questi porti, tra gli oltre mille passeggeri italiani, scesero tre calabresi, Antonio Barbara (spelling errato per Barbaro), Domenico Antonio Strano e Antonio Macri (spelling errato per Macrì).

Australia: la ‘ndrangheta più longeva del mondo

Cosa avevano in comune questi tre soggetti? E perché ne spulciamo ancora nomi e dati negli archivi nazionali a Canberra? Antonio Macri(ì) avrebbe fondato il locale di Perth; Domenico Antonio Strano rimarrà nel nuovo Galles del Sud, dove, si dice, morirà nel 1965 con funerali sontuosi. Infine, Antonio Barbara(o) conosciuto come The Toad (il Rospo), sceso ad Adelaide, si sposterà a Melbourne dove sarà una figura singolare nel mondo criminale cittadino. La relazione di una squadra d’indagine guidata da Colin Brown nel 1964 per l’Australian Security Intelligence Organisation e intitolato The Italian Criminal Society in Australia dirà che è proprio con la Re d’Italia che arrivò l’Onorata Società down under, in Australia. Tutti e tre i nostri uomini sono conosciuti – o meglio raccontati – come i fondatori della ‘ndrangheta in Australia. La ‘ndrangheta d’esportazione più longeva del mondo.

Three is a magic number

Chi conosce anche solo le basi della mafia calabrese avrà già forse sorriso. Tre sono i cavalieri spagnoli, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, che avrebbero fondato la mafia in Italia partendo proprio dalla Calabria. Sempre tre sono gli individui della ‘copiata’ nei locali di ‘ndrangheta: il contabile, il capo-locale e il capo-crimine che insieme gestiscono le doti sul territorio. Così come tre sono i mandamenti della ‘ndrangheta reggina che confluiscono nella Provincia. E tre sono anche i personaggi su cui giura(va)no i Santisti: Garibaldi, Mazzini, La Marmora. Insomma, nella numerologia della ‘ndrangheta, (e non solo) il numero tre è trinità e fa storia quanto leggenda.

Tra storia e leggenda

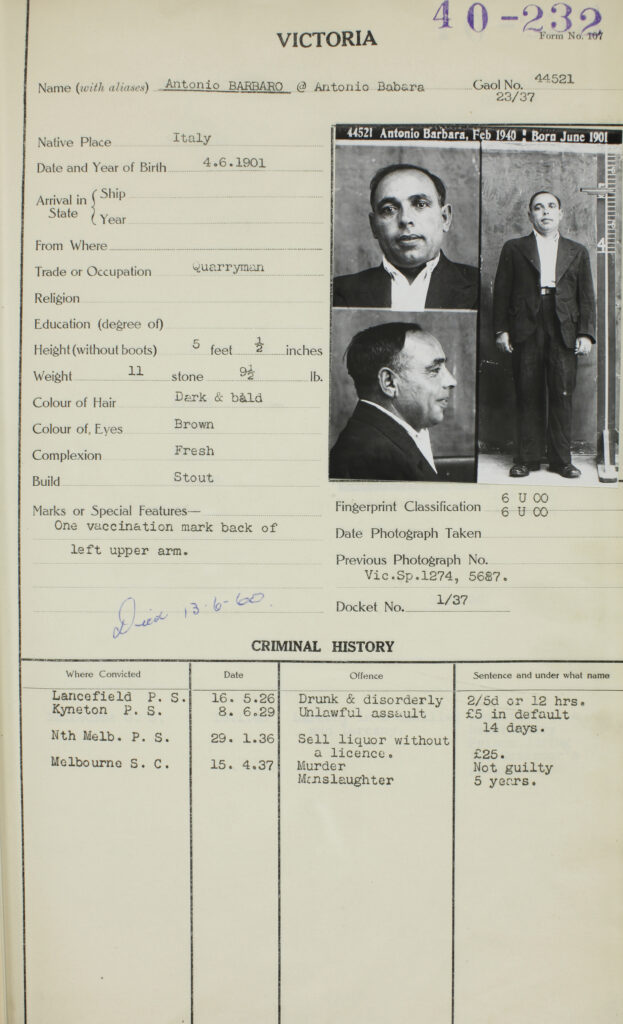

Come in tutte le leggende, anche in quella della fondazione della ‘ndrangheta in Australia c’è un fondo di verità storica, oltre all’arrivo comprovato della nave Re d’Italia nel 1922. Le storie su Antonio Barbara(o), per esempio, ci raccontano di come appariva la ‘ndrangheta dei primordi a Melbourne. Barbara(o) fu arrestato varie volte a Melbourne: nel 1926 per stato di ubriachezza; nel 1929, per aggressione; nel 1936, per la vendita di alcolici senza licenza. Per tutti questi reati fu condannato a pagare pene pecuniarie o scontare qualche settimana di carcere, ma nel 1937 fu condannato a 5 anni per omicidio colposo di una donna vicino al Queen Victoria Market, noto mercato di frutta e verdura della città.

È arrivato un bastimento carico di… calabresi

Non è inusuale, soprattutto in quegli anni, che l’Onorata Società si faccia vedere con reati contro l’ordine pubblico, e l’escalation fino all’omicidio sarebbe in linea con il profilo di uno ‘ndranghetista in crescita. Barbara(o), infatti, si dedica anche ad altre attività più “organizzate”. Ad esempio, gli archivi ci raccontano che ‘il Rospo’, all’inizio degli anni Cinquanta, aveva ideato un sistema fraudolento per far arrivare alcuni suoi conterranei dalla Calabria, Platì e zona aspromontana per la precisione, verso l’Australia. Lavorando in un ufficio per l’immigrazione, utilizzava nomi di Italiani già sul territorio per contraffare richieste di sponsorizzazione, senza che questi lo sapessero.

Il primo omicidio di ‘ndrangheta in Australia

Ma Barbara(o) il Rospo è coinvolto anche in quello che, molto probabilmente, è il primo omicidio legato alla ‘ndrangheta in Australia; si tratta dell’omicidio di Fat Joe (Joe il Grasso) Versace, i cui documenti giudiziari sono stati desecretati solo nel 2020, 75 anni dopo. Siamo in una sera d’ottobre del 1945 nel quartiere Fitzroy di Melbourne. Quattro uomini stanno giocando a carte e bevendo birra a casa di Antonio Cardamona: Michele Scriva, Giuseppe Versace, Domenico De Marte e Domenico Pezzimenti. Tutti immigrati calabresi, tutti impiegati in attività del mercato di frutta e verdura. In seguito a una lite, Pezzimenti avrebbe attaccato Versace con un coltello. Novantuno ferite, alcune post mortem; una ferocia bestiale, l’avrebbe definita il coroner.

Una questione di donne?

Sembra essere una questione di donne. Honneth Edwards era la compagna di Joe Versace, e sua sorella Dorothy Dunn era uscita un paio di volte con Pezzimenti, il quale però l’aveva insultata dicendole che «puzzava più di sua sorella». Dorothy e Honneth si sarebbero dunque lamentate con Joe e tanto sarebbe bastato per far iniziare una lite tra i due uomini. Dopo l’omicidio, Cardamone prima, Pezzimenti e De Marte poi, decisero di andare a raccontare quanto avvenuto alla polizia – accusando principalmente Pezzimenti di aver colpito Versace, ma allo stesso tempo confermando che era stata auto-difesa.

Scriva venne intercettato poco dopo a casa sua, intento a lavar via il sangue dai vestiti. Versace, dissero i tre calabresi, era notoriamente un poco di buono, un uomo violento e spesso in possesso di armi, era uno che portava guai. Tra le sue frequentazioni c’era Antonio Barbara(o). Sarà proprio lui, il Rospo, uscito dal carcere da poco in seguito alla sentenza per omicidio, a identificare Versace all’obitorio. Aveva lavorato con Versace e i due erano amici.

Confessioni che non tornano

Ci sono però varie cose che non tornano in questo caso. Innanzitutto, colpisce lo zelo delle confessioni: in quel periodo i calabresi, e gli italiani più generalmente, non erano molto in confidenza con le forze dell’ordine australiane; spesso vittime di discriminazione e ancora più spesso di pregiudizio, la comunità migrante era notoriamente reticente in quegli anni a collaborare con la giustizia, figuriamoci a farlo volontariamente. Inoltre, le confessioni sembrano in qualche modo artefatte, soprattutto perché non spiegano come sia stato possibile che, da una semplice lite tra due uomini, si fosse arrivati al corpo della vittima sfigurato, «con lo stomaco di fuori, e con larghe ferite sulla faccia e sulla testa», per citare le annotazioni dei detective. Queste ferite sanno di punizione precisa. E poi, il sangue trovato sugli abiti di Scriva e degli altri suggeriscono che probabilmente tutti i presenti erano intervenuti nella lotta.

Il Rospo, il Papa e la ‘ndrangheta in Australia

Insomma, che fosse un’escalation di violenza dovuta a una rissa per donne, o che ci fossero altre motivazioni alla base di tale lite, fatto sta che la presenza di Barbara(o) a sancire la morte di Versace non sembra casuale. Antonio Barbara(o) da lì a poco diventerà uno degli uomini più (ri)conosciuti dell’Onorata Società a Melbourne. Partner del capo Domenico Italiano, detto il Papa, e fino alla morte di entrambi nel 1962, questo gruppo mafioso cittadino sarà responsabile di una serie di eventi violenti, estorsivi, fraudolenti e legati a questioni di “onore” all’interno di una ristretta comunità di calabresi che lavorava nel mercato ortofrutticolo.

Alla morte di Italiano e di Barbara(o) e nel vuoto di potere che essi lasciarono, scatterà una guerra di mafia, meglio conosciuta come The Queen Victoria Market Murders – gli omicidi del mercato Queen Victoria. La ‘ndrangheta delle origini, dalla Re d’Italia, era ormai cresciuta. Ma questa, e per i decenni a venire, è un’altra storia.