[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]

«Chi si firma è perduto» (sulle lusinghe del lavoro giornalistico)

«Il successo è soltanto il passato remoto del verbo succedere»

• ALCOL

«Sopportatemi, duro ancora poco»: la frase che Luciano Bianciardi (Grosseto, 14 dicembre 1922 – Milano, 14 novembre 1971) rivolgeva a chi gli stava vicino mentre l’autodistruzione da alcol stava per compiersi.

• AVANTI/1

Di Bianciardi si citano sempre l’attualità, la “visione”. «Ha vissuto in un’epoca che non era la sua», come ha raccontato la figlia Luciana a Simonetta Fiori (Robinson n. 311): «Era contrario al divorzio perché prima ancora avremmo dovuto lottare per abolire il matrimonio. E nel giorno dell’allunaggio ci invitò a pensare alla luna di Leopardi, perché quella conquistata da Neil Armstrong non sarebbe servita a niente (…). Sapeva guardare molto lontano, ma non fu compreso dai suoi contemporanei. Era avanti di una cinquantina d’anni».

• AVANTI/2

In una lettera del 13 luglio 1970 alla figlia rivela di aver scritto «un racconto di fantasport, in cui immagino cosa sarebbe successo se l’Italia avesse vinto ai campionati mondiali» (accadrà 12 anni e 3 mondiali dopo).

• AVANTI/3

Giacomo Papi (la Repubblica, 18/11/2022) ha ricordato che in un pezzo del 28 luglio 1959 uscito sull’Avanti!, Bianciardi anticipò di due anni Umberto Eco e la sua “Fenomenologia di Mike Bongiorno” e di undici l’intuizione di Andy Warhol: ogni italiano aspetta il suo «quarto d’ora di celebrità e di fortuna» (bisogna aggiungere che, forse non per caso, “quartodorista” è un neologismo di incerta attribuzione – Gadda o Manganelli – per definire i frequentatori di case d’appuntamento).

• BANCHE

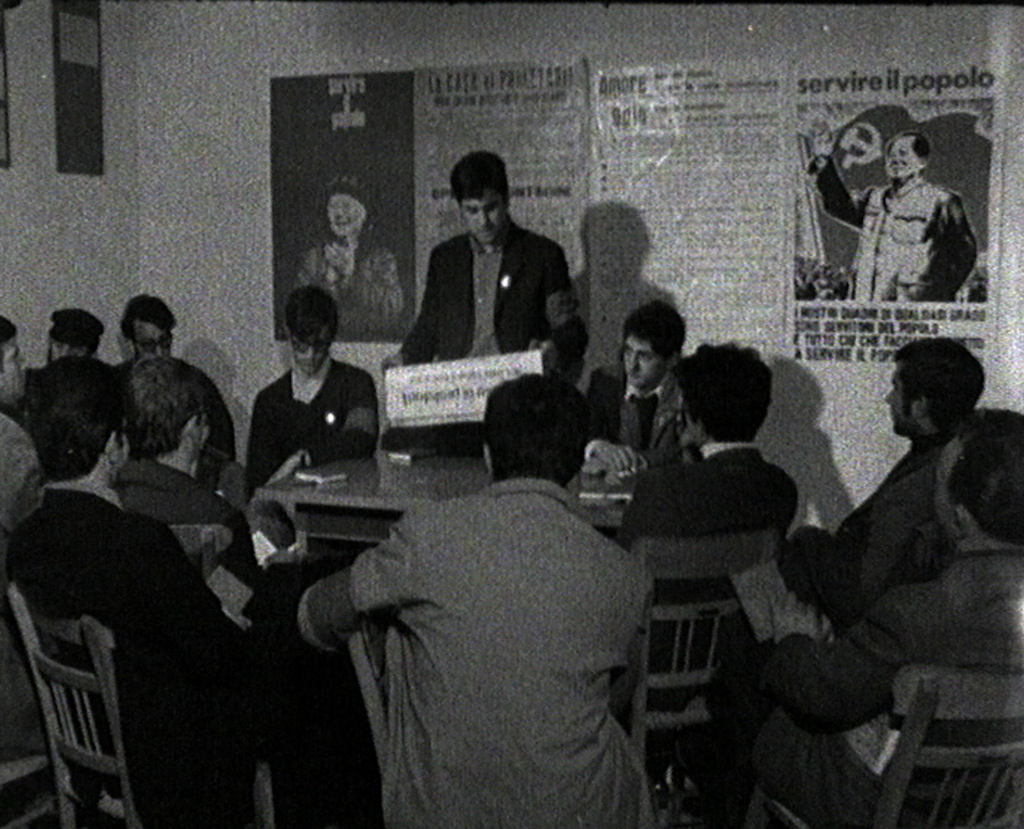

«Se vogliamo che le cose cambino, inutile occupare le università, occorre occupare le banche e far saltare le televisioni» (1968).

• CALABRIA

Ha senza dubbio avuto meno fortuna della casalinga di Voghera di Alberto Arbasino, ma ha una sua dignità letteraria la «maestrina di Catanzaro» con cui Bianciardi identifica l’insegnante-tipo in viaggio d’istruzione in Svezia, dove “il Nostro Giovane Lettore”, protagonista di un suo articolo per il settimanale ABC, si è recato in vacanza; qualche rigo prima, il pensiero filosofico del tropeano Pasquale Galluppi è preso ad esempio come materia su cui sgobbano i «colleghi diligenti e secchioni» del giovane.

• CALVINO

«Son riuscito a scrivere un libro, che ritengo la mia cosa migliore. Calvino ne è entusiasta, e lo pubblicherebbe anche subito. Si intitola La vita agra, ed è la storia di una solenne incazzatura, scritta in prima persona singolare» (secondo alcuni la trama fu “rubata” da Bianciardi a un ignoto scrittore irlandese da lui stesso tradotto).

• COMUNISMO

Un giorno, mentre Giangiacomo Feltrinelli parlava di comunismo, si alzò e uscì, dopo avere preso dall’attaccapanni il cappotto di cammello del padrone (Papi, cit.).

• CRITICA

«Solitamente i critici da noi parlano poco del libro o spettacolo o dipinto che dovrebbero recensire. Più che altro parlano di sé» (da Non leggete i libri, fateveli raccontare, ed. Stampa Alternativa 2008, testo apparso in origine nel 1967 in 6 puntate su ABC).

• DRAMMA

«Il vero dramma di Luciano Bianciardi è di essere più commentato che letto. Ancora oggi molti conoscono La vita agra, ma ben pochi l’hanno letto davvero. (…) Conosceva bene, forse, l’origine della parola “applauso”: l’applauso era l’invenzione che gli antichi usavano per coprile le grida dei lapidati a morte. Bianciardi venne sepolto da decine di migliaia di applausi. Morì a 49 anni. Da solo. (…) Al suo funerale ci saranno soltanto quattro persone. Dimenticato da tutti. Rimosso. Anche dagli stessi che lo avevano incensato in vita» (Gian Paolo Serino, Luciano Bianciardi. Il precario esistenziale, ed. Clichy, 2015).

• ENDECASILLABI

«Alcune pagine (de La vita agra, ndr) sono scritte in perfetti endecasillabi» (Luciana Bianciardi, traduttrice a sua volta, oggi editrice in ExCogita).

• FELTRINELLI

Dalla Feltrinelli fu licenziato «per scarso rendimento», lui commenterà: «Soltanto per via di questo fatto che strascico i piedi, mi muovo piano, mi guardo intorno anche quando non è indispensabile. (…) La verità è che le case editrici sono piene di fannulloni frenetici: gente che non combina una madonna dalla mattina alla sera, e riesce, non so come, a dare l’impressione, fallace, di star lavorando. Si prendono persino l’esaurimento nervoso».

• GIORNALISMO/1

Negli anni ’60 Indro Montanelli propose a Bianciardi una collaborazione al Corriere della Sera e uno stipendio di 300mila lire (circa 5mila euro di oggi) per due pezzi al mese, lui – a differenza di quanto fece Pasolini – rifiutò perché non si sarebbe sentito abbastanza libero come su Le Ore e Playmen, Kent ed Executive, ABC e il Guerin Sportivo ai tempi della direzione di Gianni Brera; però accettò di scrivere per il Giorno: «Sto lavorando, ma per la pagnotta (…) Tutta roba che non mi piace molto, ma che altro vuoi fare? Leggo parecchio, la sera, un po’ di tutto… E facciamoci coraggio».

• GIORNALISMO/2

Prima di Michele Masneri (estate 2015 in Audi per il Foglio) e Michele Serra (per l’Unità su una Panda 4×4, trent’anni prima), a sperimentare il format del reportage in auto furono proprio Pasolini (periplo d’Italia in 1100, nel 1959) e Bianciardi; ma l’inventore assoluto del genere fu Luigi Barzini: Parigi-Pechino su una Itala con il principe Scipione Borghese (10 agosto 1907).

• HOTEL

No, Bianciardi era piuttosto tipo da pensione: una di quelle in cui abitò a Milano era in via Solferino, la strada del Corsera.

• INCIPIT

«Tutto sommato io darei ragione all’Adelung, perché se partiamo dall’alto-tedesco Breite il passaggio a Braida è facile, e anche il resto: il dittongo che si contrae in una e apertissima, e poi la rotacizzazione della vocale interdentalica, che oggi grazie al cielo non è più un mistero per nessuno» (La vita agra comincia in modo non proprio agevole…).

• LIBRI/1

Da direttore della biblioteca di Arezzo inventò il Bibliobus, un furgone con cui distribuire libri a contadini e minatori.

• LIBRI/2

«Proverò a scrivere tutta la vita non dico lo stesso libro, ma la stessa pagina, scavando come un tarlo scava una zampa di tavolino».

• MAESTRI

«I miei maestri si chiamano così: Giovanni Verga, catanese. Seguo invano le sue tracce fin da quando avevo diciotto anni. Carlo Emilio Gadda, milanese […] tuttora insuperato. Henry Miller, detto Enrico Molinari, da New York, che ebbi la fortuna di tradurre e conoscere personalmente. Ora abita a Big Sur, e qualche volta mi manda una cartolina firmando col suo nome italiano di mia invenzione».

• NATALE

Quel giorno che regalò Il piccolo chimico al figlio Ettore e passò una notte intera a tradurre il manualetto dall’inglese (amore paterno + deformazione professionale)

• OPERAIO

«È comprensibile che quest’uomo, ubriaco di pagine tradotte, senta ribollire la propria vicenda attraverso parole e linguaggi altrui, come l’operaio del film di Charlot che, pur staccato dalla catena di montaggio, continua meccanicamente ad avvitare bulloni» (Michele Rago sul linguaggio de La vita agra).

• POLITICA

«La bontà di un uomo politico non si misura sul bene che egli riesce a fare agli altri, ma sulla rapidità con cui arriva al vertice e sul tempo con cui vi si mantiene».

• QUALITÀ

«Non rinunciava a qualità, cura, rigore. Come se nella scrittura riuscisse a trovare la misura e l’equilibrio che non trovava nella vita» (Luciana Bianciardi).

• REPRESSIONE

«Mi pare che la vita, purtroppo, sia fatta di esami e di processi, che son poi la stessa cosa, due facce della stessa società autoritaria e repressiva che ci siamo costruiti intorno per non so quale follia» (lettera del 13 luglio 1970 alla figlia Luciana).

• STIPENDIO

«L’aggettivo “agro” sta diventando di moda, lo usano giornalisti e architetti di fama nazionale. Finirà che mi daranno uno stipendio solo per fare la parte dell’arrabbiato italiano. Anziché mandarmi via da Milano a calci nel culo, come meritavo, mi invitano a casa loro e magari vorrebbero… Ma io non mi concedo» (lettera all’amico Mario Terrosi, 30/12/1962).

• SUBITO

«Il guaio di finire un libro (da tradurre, ndr) sai qual è? Che subito dopo ti tocca attaccarne un altro» (lettera del 13 luglio 1970 alla figlia Luciana, che ne ricorda «la disciplina ferrea» da traduttore: «Fissava un numero di cartelle al giorno, e non andava a letto prima di aver finito l’ultima pagina. Era la lezione di sua mamma, nonna Adele. […] L’eccellenza è stata per lui un obbligo»).

• TALK

«È stato uno dei primi critici televisivi, uno dei primi opinionisti. Fosse ancora vivo, come si dice sempre del suo coetaneo Pasolini, quel che ne pensa del mondo andrebbe a dirlo in un talk becero di Rete4, pure a “Ballando con le stelle” se pagano qualcosa» (Alberto Piccinini, il Venerdì, 2/12/2022).

• TELEVISIONE

«La televisione non uccide, certo, ma può fare di peggio. Può imbottire teste, indurre ai consumi e formare opinioni. Perché l’uso della televisione è gratuito. Non si paga, però si sconta» (1965).

• TOUR

«Oramai sto girando come un rappresentante di commercio» (in tournée per La vita agra)

• TORRACCHIONE/1

Il Luciano protagonista del capolavoro assoluto di Bianciardi arriva a Milano per vendicarsi facendo saltare il «torracchione», che non è il Pirellone, come qualcuno potrebbe pensare, bensì la sede della Montecatini Edison (poi Montedison), società responsabile della tragedia raccontata da Bianciardi e Carlo Cassola ne I minatori della Maremma; «Se si guarda Milano oggi, hanno stravinto i torracchioni» (Francesco Piccolo, prefazione a Trilogia della rabbia, Feltrinelli, 432 pp., 16 euro, un’ottima idea regalo per Natale ma non solo)

• TORRACCHIONE/2

«Ma lui non voleva mettere nessuna bomba: la bomba era quel libro là, che diceva che il miracolo economico era una fregatura. Però la bomba non esplose, anzi l’autore fu corteggiato dai salotti e dalla tv, un giullare che invece di essere combattuto viene integrato dal sistema» (Luciana Bianciardi).

• UTOPIA

«Aveva scritto un romanzo contro la borghesia culturale milanese, ed era invitato come una star a tutti gli appuntamenti mondani. Si struggeva e beveva e si chiedeva dove aveva sbagliato; ma intanto ci andava, e chissà quanto si rendeva conto di somigliare ancora di più al protagonista del suo libro. (…) Viene accolto con clamore, e viene amato da coloro contro cui si scaglia» (Piccolo, cit.); sembra l’effetto contrario di quello ottenuto da Tom Wolfe dopo la celebre descrizione dei radical chic newyorkesi.

• VOGUE

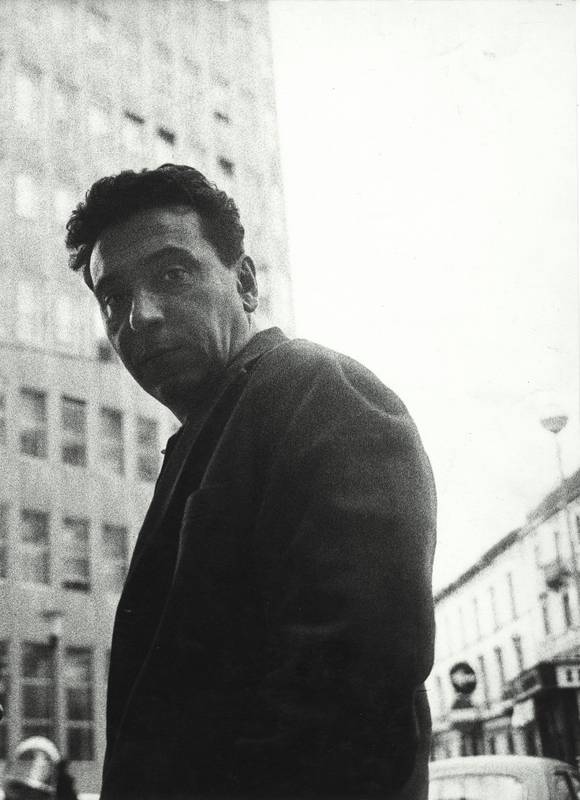

Per celebrare il successo de La vita agra su Vogue America esce una sua foto accanto ai simboli della Milano del boom e dei consumi, una città che raccontò con sguardo lunghissimo attraverso i suoi cambiamenti: la moda del cibo giapponese e la mania delle diete, i calciatori dalle facce «sempre meno di braccianti e manovali, sempre più di assennati ragionieri», persino ciò che saranno i selfie, gli autoscatti sintomo di un allora incipiente esibizionismo di massa.

• ZUPPA

Per il racconto La solita zuppa, un mondo al rovescio nel quale s’insegna l’ora di masturbazione a scuola, nel 1965 fu denunciato per oscenità e vilipendio della religione.

![Rubbettino: «Politica scadente? Sì, ma è un alibi per troppi calabresi» [VIDEO]](https://new.andreainfusino.com/wp-content/uploads/2022/06/hqdefault.jpg)