Non volano elicotteri né abbondano i posti di blocco, che funzionano soprattutto per le normali esigenze di controllo del traffico e della sua sicurezza.

L’ultima volta che si è registrata un’abbondante presenza delle forze dell’ordine è stata a novembre 2012, nei giorni e nelle ore immediatamente precedenti l’arresto di Ettore Lanzino, primula per eccellenza della ’ndrangheta cosentina. A parte questo, Rende sembra la classica città tranquilla.

Già: Rende non è Saigon né Chicago. Tuttavia, ciò non toglie che la città modello, raro esempio di sviluppo urbano in cui estetica ed efficienza, ordine e crescita sono state a lungo in equilibrio quasi perfetto, ha tanti problemi e ne genera altrettanti.

Il caso Manna

Tengono banco nelle cronache le notizie sul recente provvedimento cautelare con cui il Tribunale del riesame di Salerno ha sospeso Marcello Manna, il sindaco di Rende, dall’esercizio dell’avvocatura per un anno.

Ma questo provvedimento, per ora, è “platonico”: contro questa decisione del Riesame hanno fatto appello sia la Procura di Salerno, che per Manna aveva chiesto la detenzione cautelare in carcere, sia la difesa del sindaco, che ovviamente mira ad azzerare tutto.

Non è il caso di entrare nel merito, perché su vicende delicate come questa non si ragiona come in curva sud. Anzi, è doveroso il massimo del garantismo.

Il quinto amministratore sotto le lenti dei magistrati

A livello giudiziario, la decisione del Riesame risulta molto “salomonica”: il gip ha rigettato la richiesta dei domiciliari perché, a suo giudizio, non sussistono esigenze cautelari. Detto altrimenti, perché Manna non scappa e perché non può più inquinare le prove, a favore e contro, che evidentemente sono già in saldo possesso degli inquirenti.

Il merito, ovvero l’eventuale pronuncia sull’innocenza o meno del sindaco, non è assolutamente in discussione.

Detto questo, Marcello Manna è il quinto amministratore di Rende finito sotto le lenti della magistratura. Si badi bene: nell’inchiesta della Procura di Salerno non c’è nulla che riguardi l’operato di Manna come sindaco. Però c’è un dato storico che proprio non si può tacere.

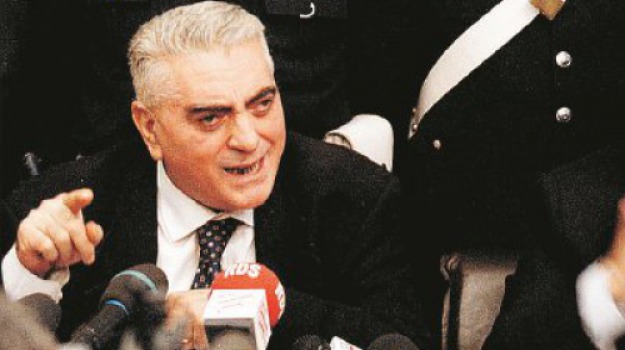

Il boss e i due politici

Quando fu arrestato Ettore Lanzino, Marcello Manna – che comunque faceva manifestazioni pubbliche coi Radicali ed era vicino a quell’area socialista a cavallo tra centrodestra e centrosinistra – non pensava alla carriera politica e, forse, non immaginava che sarebbe diventato sindaco di Rende.

Ma si limitava a fare, con la provata bravura, il difensore di indagati e imputati eccellenti. Anche di Lanzino, che ha continuato a difendere quasi fino al 2018, quando fu rinviato a giudizio Sandro Principe.

Con questo riferimento storico, non si vuol alludere a nulla. Al più, si coglie una coincidenza “suggestiva” troppo forte per passare in secondo piano.

Il gotha nei guai

L’inchiesta “Sistema Rende”, iniziata all’indomani dell’arresto di Lanzino, è esplosa nel 2016, con l’arresto di Sandro Principe, che fino a quel momento era comunque considerato un papà di Rende.

Le accuse, che si focalizzavano sulle Provinciali del 2009, erano di corruzione elettorale, corruzione in atti amministrativi e concorso esterno in associazione mafiosa.

Discorso simile per Umberto Bernaudo, sindaco di Rende dal 2006 al 2011 e Pietro Ruffolo, ex assessore della Giunta Bernaudo.

Principe, è doveroso ricordarlo, è stato prosciolto dall’accusa di corruzione elettorale, Bernaudo e Ruffolo, invece, sono stati prosciolti da quella di corruzione in atti amministrativi.

C’è un altro big di Rende coinvolto nella vicenda, sebbene non per fatti di mafia: è l’ex assessore comunale e consigliere provinciale Giuseppe Gagliardi, rinviato a giudizio “solo” per corruzione elettorale.

In questa vicenda, c’è un’altra vittima, per fortuna solo dal punto di vista politico: Vittorio Cavalcanti, altro brillante avvocato e sindaco di Rende dal 2011 al 2013. La sua amministrazione, l’ultima di centrosinistra e l’ultima legata al carisma di Sandro Principe, naufragò mentre la Commissione d’accesso antimafia spulciava le carte del municipio.

Chi tocca quella poltrona…

Ricapitoliamo: Manna è sotto inchiesta per la vicenda del giudice Petrini, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, che non c’entra un bel niente con la sua attività amministrativa.

Questo dato lo hanno colto benissimo anche i magistrati salernitani, che hanno applicato la misura cautelare solo alla professione e non al ruolo di sindaco, creando un paradosso apparente: gli impediscono di lavorare ma non di amministrare.

Tutti gli altri, sono stati finora travolti dal ciclone giudiziario, sul quale è doveroso il garantismo perché finora non c’è alcuna sentenza che autorizzi a pensare altro.

Fatto sta che, dal 2011 in avanti, la poltrona di primo cittadino di Rende è diventata “pericolosa”, non foss’altro perché porta un po’ sfortuna, e la città modello si è incamminata sulla via del declino.

Peyton Place

Più che Saigon, Rende sembra la Peyton Place del celebre romanzo scandalo di Grace Metallous: una cittadina in apparenza tranquilla, ma piena di scandali e contraddizioni.

Secondo i bene informati, proprio a Rende hanno trovato rifugio varie “vedove bianche” (mogli di picciotti finiti sotto lupara bianca o al 41bis).

I più maligni sussurrano altro, per fortuna al momento senza riscontri di rilievo: dietro tante fortune edilizie e aziendali vi sarebbero capitali non chiarissimi. Ma finora l’unico sospetto confermato riguarda i call center Blue Call, con sedi in Lombardia e a Rende, “scalati” dai clan reggini. Insomma, molte cose ardono sotto le ceneri ed è difficile dire in quante di esse la classe politica abbia responsabilità reali.

Rende ha perso colpi

Intanto, Rende, vive una situazione politica dura: non è in dissesto come la vicina Cosenza, ma ha comunque i conti a rischio. E soprattutto, corre pericoli forti, con una buona fetta di ex amministratori sotto torchio e col sindaco attuale finito comunque in un ciclone mediatico.

Una situazione ben diversa rispetto al decennio scorso, quando Rende ancora dava le carte e sembrava essere diventata il perno dell’area urbana di Cosenza.

Dopo di noi il diluvio? Ancora no, per fortuna. Ma stiamo ben attenti: dalle attività giudiziarie ancora in corso potrebbe scatenarsi la classica tempesta perfetta.