Trappeto a sangue. Si chiamava così il frantoio per la molitura delle olive azionato da uomini e animali, e ciò basta a dare un’idea di quanta fatica costasse la produzione di olio fino all’impiego dei moderni macchinari. Poi vennero i frantoi meccanici, più rari e in genere mossi dalla forza idraulica, ma fino al XVIII secolo la lavorazione delle olive in Calabria seguiva tecniche arcaiche.

Trappeto alla calabrese e alla genovese

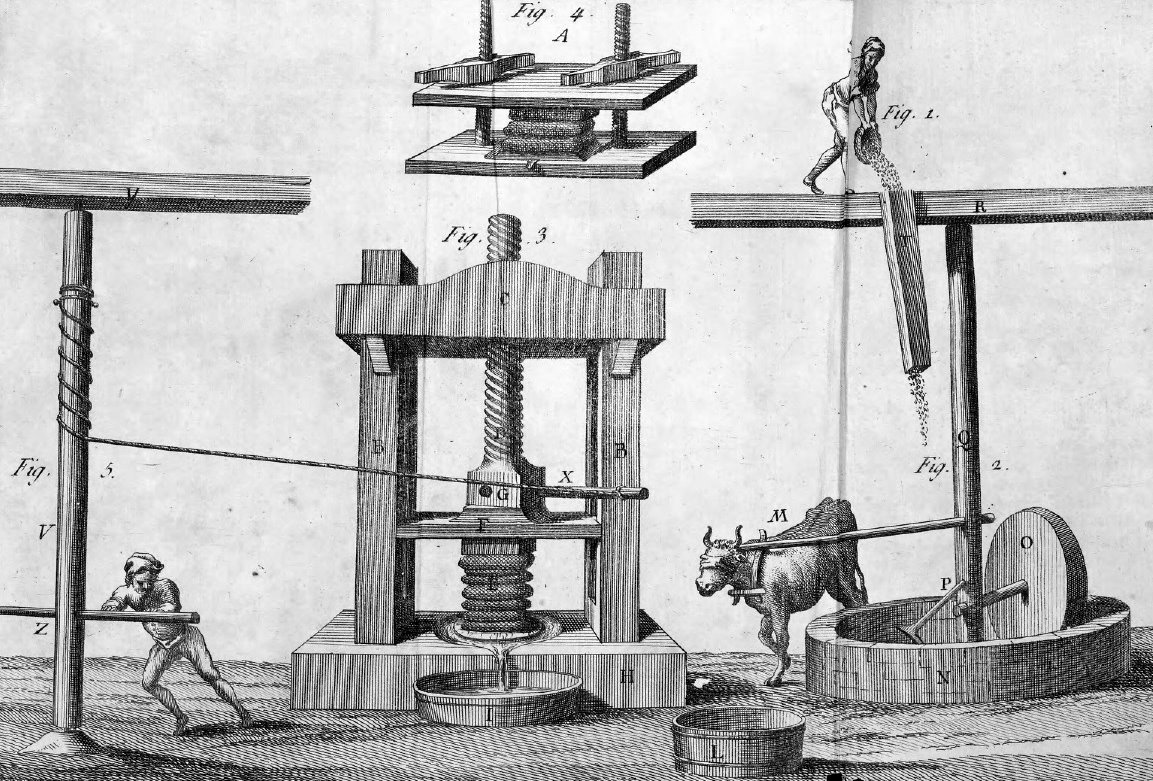

Decisamente arcaico era il cosiddetto “trappeto alla calabrese”: due grandi viti incastrate nella pietra pressavano le olive già lavorate dalla macina. Il sistema consentiva però una scarsa resa e la necessità di scaldare i frutti prima della lavorazione ne inficiava la qualità. La svolta arrivò nella seconda metà del XVIII secolo grazie all’introduzione del trappeto “alla genovese”.

Costituito da un torchio a unica vite, tale sistema giunse in Calabria nel 1773 sponsorizzato dal marchese genovese Domenico Grimaldi proprio per la regione in grado di produrre «più di centocinquantamila macinature di ulive, ciascheduna di nove tomola». La reclame del marchese sortì gli effetti sperati giacché il frantoio “alla genovese” resse fino alla comparsa delle prime macchine novecentesche. Il trappeto era sinonimo di prosperità, oltre che di esibizione dello stato sociale.

Le braccia e le bestie

Lo spiega bene il solito Vincenzo Padula: «Nessun nostro galantuomo si crede proprietario davvero quando non abbia un trappeto». Le figure chiave nel sistema di lavoro del trappeto erano essenzialmente tre: l’oliandolo o agliere, l’attizzatore o tizzuni, e il saccardo o vetturino. Quest’ultimo si occupava di condurre l’animale, in genere un mulo o un bue, che faceva andare le macchine e versava la pasta d’olive macinate sui fischiuli per essere pressata al torchio.

Una paga misera

Toccava poi all’attizzatore il compito di spingere le olive con una pala sotto la macina a ogni giro della stessa. Infine l’oliandolo faceva funzionare il torchio e, dopo la spremitura, raccoglieva l’olio dal pozzo. Nonostante le enormi fatiche, il lavoro nel frantoio permetteva ai fattoiani (quanti lavoravano in un “fattoio”) di mettere da parte una riserva d’olio per uso familiare. Per ogni macina di olive infatti, essi avevano diritto a poco più di due litri d’olio, da spartirsi però con l’oliandolo, l’attizzatore, il saccardo oltre che col proprietario del frantoio.

Coloro i quali portavano le olive a macinare avevano il buon cuore di offrire agli operai anche «la minestra di fave, o fagiuoli, e pane, formaggio e salame per spesare i fattoiani». Insieme al pasto trangugiavano grandi quantità d’olio, tanto che «la favata, che dalla popolana viene apparecchiata per essi, deve nuotare nell’olio».

“Più pende, più rende”

L’olivicoltura calabrese ottocentesca dalla coltivazione alla potatura e dalla raccolta alla molitura era praticata con scarsa cura e nulla razionalità. Ciò portava a raccolti esigui e a oli di scarsa qualità. Il proverbio secondo cui l’olivo “più pende più rende” conduceva infatti alla raccolta in periodi in cui il prodotto aveva già perso di qualità. In una relazione del 1863 il professore Giuseppe Antonio Pasquale scriveva che «le olive cascano da sé a poco alla volta, s’imbrattano di terra e si feriscono, poi s’ammonticchiano ed incamminano, e fermentano, e rancidiscono, e talora saponificano».

Un tale spreco era inconcepibile. Secondo lo scrivente era necessario dunque «raccogliere le olive colle mani da sopra l’albero, e spremerle tosto in apparecchio tersissimo, ed ecco l’olio più puro che la natura e l’arte possa dare». Da questo punto di vista, le olive della Piana di Gioia Tauro erano da preferire perché da un uliveto di venticinque piante si poteva ricavare un totale di 200 tomoli, e di conseguenza 4 botti d’olio per un totale di 16 quintali.

Il nettare verde amato dagli italiani

Nonostante i metodi arcaici e gli esigui raccolti all’alba del ventesimo secolo le olive, e in misura maggiore l’olio prodotto nelle province calabresi, deliziavano i palati di tutta Italia e a volte superavano i confini nazionali. Il rapporto intitolato “Sul commercio oleario delle Calabrie nel 1902”, firmato dal direttore del regio oleificio sperimentale di Cosenza, Flaminio Braccis, ripercorre le strade imboccate da questa “pregevole derrata” il cui traffico complessivo, specie via mare, «raggiunse la rispettabile cifra di 153.373 quintali, peso netto».

“Il vaiuolo dell’olivo”

Si tratta di numeri che, a detta di Braccis, andavano quasi ad eguagliare «il livello normale dei tempi migliori, dopo un periodo abbastanza prolungato d’insolita depressione, causata dalla fallanza continuata dei raccolti». Il migliore di quell’anno si registrò in provincia di Catanzaro, mentre Cosenza e Reggio furono penalizzate da fattori ambientali. Per gli oliveti «dell’ampia zona Rossanese che si stende fin sulla spiaggia del mare» fu un’annata inclemente a causa del cycloconium o più semplicemente “vaiuolo dell’olivo” che causò gravi danni. Allo stesso modo nella zona tra Gioia Tauro, Rizziconi, Radicena, Cittanova e Polistena la nemica si rivelò essere la mosca tardiva specie nelle zone pedemontane. Nonostante ciò i produttori calabresi non si persero d’animo, motivati a esportare la loro eccellenza a migliaia di chilometri di distanza.

L’olio esportato in Francia

Le commesse, seppur in calo, non mancavano. Gli oli provenienti da Rossano e Gioia Tauro raggiungevano la Francia, mentre la stessa località della Piana fu penalizzata dal venir meno della commessa record di 10milia quintali di olio da ardere proveniente dalla Russia. Anche per questo motivo i coltivatori reggini si convinsero a puntare sull’impianto di qualità di olive “mangiabili o fini”, più redditizie, dirette principalmente in Liguria (Genova, Porto Maurizio, Oneglia e Sanremo), Toscana (Livorno) e nel Barese. Mentre gli oli industriali prendevano soprattutto la strada di Sicilia, Sardegna e del Napoletano. Gli “scali” dell’allora versante tirrenico catanzarese (Pizzo, Nicotera, Sant’Eufemia) brillavano sia per esportazioni di oli da tavola sia per quelli industriali, diretti anche in questo caso in Campania, Toscana ma anche a Venezia.

L’olio al solfuro

Ma dal punto di vista logistico i più organizzati erano gli scali ionici di Rossano e Corigliano e quello tirrenico di Amantea, da dove «si effettuarono spedizioni a vagoni completi per la Liguria, il Barese e Napoli». Lo stesso rapporto annovera tra le eccellenze calabresi in ascesa un nuovo protagonista: l’olio al solfuro. Prodotto negli stabilimenti di Rossano, Cariati, Catanzaro, Siderno e Gioia Tauro, veniva utilizzato e apprezzato dalle industrie cosmetiche di Catania, Genova e Bari per la produzione di saponi verdi che cominciavano a far la loro comparsa nelle toilette dell’epoca bella.

La “buona scuola” tra gli uliveti

Ai sistemi arcaici utilizzati nei secoli precedenti fece da contraltare, nel senso del progresso, l’esperienza vissuta da alcuni allievi della Scuola pratica d’agricoltura di Cosenza (oggi Istituto agrario “G. Tommasi”). Ciò che recentemente chiameremmo entusiasticamente “buona scuola”, “alternanza scuola-lavoro” o “a scuola d’azienda” si praticava tra gli oliveti della provincia di Cosenza già 120 anni fa. Nell’anno scolastico 1902-1903 il Ministero dell’agricoltura pensò di promuovere un corso teorico-pratico d’oleificio su esplicita iniziativa dell’Oleificio sperimentale di Cosenza diretto da Flaminio Braccis. Al corso, indirizzato oltre che agli studenti anche a operai e agenti di campagna, parteciparono due classi della locale Real scuola pratica d’agricoltura diretta dal cavalier Tommasi (che oggi dà il nome all’Istituto agrario).

A lezione dai latifondisti

Per venti giorni venti allievi di due classi frequentarono lezioni specifiche ed approfondite tra Cosenza (Campagnano e Rovello), Montalto Uffugo, Rossano, Amantea, Scalea. Qui, sui terreni di ex latifondisti incuranti ora apertisi alle diavolerie della modernità, ebbero luogo conferenze, visite e dimostrazioni pratiche in campagna: dalla constatazione dello stato del frutto e delle piante alla scelta delle parcelle di terreno da sottoporre a concimazione chimica, dallo studio delle malattie dell’ulivo ai rimedi possibili e ai sistemi di piantamento dell’olivo.

Il fine, esplicitato nel documento finale, fu quello di convincere e formare al «vantaggio degli ordegni moderni e delle pratiche razionali di oleificazione che hanno sostituito e vanno sostituendo in quest’ultimo quinquennio ai preadamitici frantoi ed ai torchi di legno». Ma c’è di più. A una scuola che, secondo gli indirizzi ministeriali, veicolava un’agricoltura finalmente razionale e non più arcaica si aggiungeva un aspetto non secondario. Il corso era non solo gratuito, ma ciascun partecipante fu rimborsato delle spese di viaggio (andata e ritorno) mentre ai più bisognosi venne riconosciuto addirittura un compenso giornaliero. Naturalmente tutti gli studenti erano maschi.

Le insidie sessuali del padrone

E le donne? Le raccoglitrici di olive condividevano i medesimi patimenti e condizioni di lavoro disumane delle gelsominaie. Più o meno giovani, le donne lasciavano i propri paesi per recarsi negli uliveti dei grandi proprietari nei diversi giorni della campagna di raccolta e condividevano locali angusti e poco igienici. Inoltre erano soggette alle insidie sessuali del padrone o dei suoi fattori. Scalze e curve sul terreno per la raccolta lungo tutta la durata della giornata, dovevano poi sobbarcarsi il peso dei sacchi colmi di olive fino ai depositi. La paga era quasi sempre misera, incerta e molto spesso corrisposta in natura. Alle raccoglitrici era concesso infatti di mangiare solo le olive già cadute al suolo ma non potevano portarne a casa. La condizione delle “montanine” che si riversavano nelle zone marittime nei mesi di maggior produzione è esposta nei minimi particolari da Vincenzo Padula.

Giovinette sotto l’ombra degli ulivi

Il letterato di Acri non manca di annotare che «il più vago spettacolo è d’inverno nella marina del Jonio: giovinette di tutti i tipi, che vestono di tutti i colori, che cantano in tutti i tuoni, ora sole, ora a gruppi, ora ritte, ora piegate sotto l’ombra degli ulivi». Non riuscivano però a racimolare «più di 34 centesimi al giorno», mentre erano sorvegliate da un misaruolu che nella giornata guadagnava una lira. Padula denuncia una realtà fatta di angherie, maltrattamenti e violenze commesse dai padroni che amavano «godere della voce, e delle grazie di quelle poverelle, alle quali danno 34 centesimi al giorno per disonorarle».

Al momento della partenza per i luoghi di lavoro i genitori le mettevano in guardia ma «molte ed assai molte immemori dell’avvertimento paterno vi perdono l’onore; molte sono più avventurate, e prima divengono concubine, poi mogli di alcuno dei loro padroni». Non mancavano componimenti in versi e canzoni sull’argomento, tra cui una che Padula ebbe modo di sentire da una donna e che diceva in modo ironico: «Mi susu la matina/ Mi mindu lu jippuni/ U pulici d’u Baruni/ M’è venutu a muzzicà».