Non ebbe, forse, il clamore esplosivo della vicenda di Paul Getty III né creo catene di solidarietà in tutto il Paese, come il caso di Cesare Casella.

Tuttavia, il sequestro di Marco Forgione, dieci anni compiuti l’antivigilia del Natale 1979, scosse Cosenza e divenne un caso nazionale.

La città “babba”

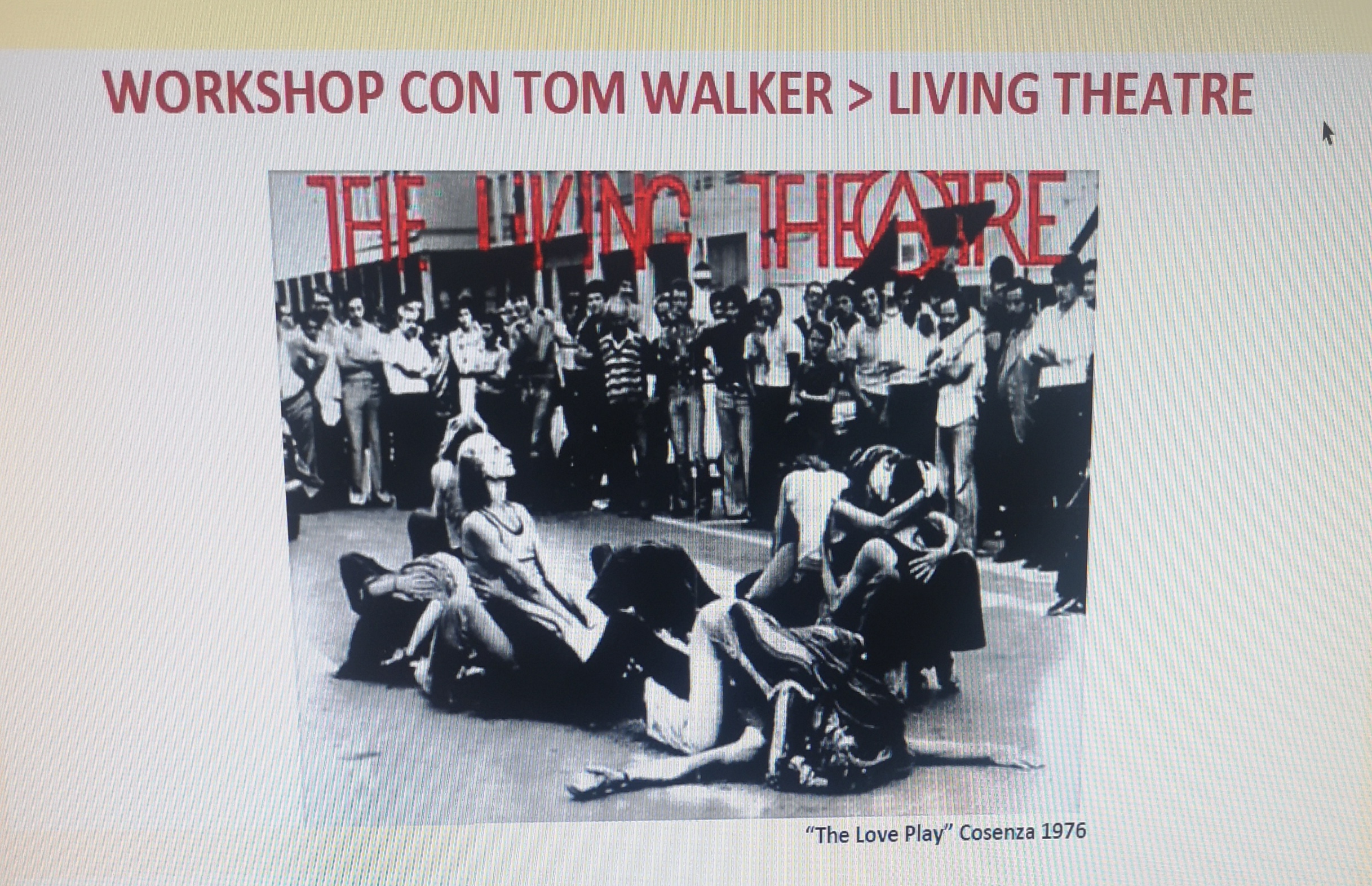

Cosenza ha solo la fama di zona civile e tranquilla. In realtà, in quell’ultimo scorcio di anni ’70 si spara e ammazza alla grande.

L’escalation inizia il 14 dicembre 1977, con l’omicidio di Luigi Palermo detto ’u Zorru, lo storico capo della vecchia malavita bruzia.

Sotto la patina di un’apparente tranquillità i cosentini vivono quasi sotto coprifuoco.

In questo contesto, il sequestro del piccolo Forgione è il primo punto di rottura. È il primo segnale all’opinione pubblica nazionale che anche il nord della Calabria è come tutto il resto del Sud infestato dalla mafia. Già: i sequestri di persona, negli anni’70, significano soprattutto ’ndrangheta.

Certo, ci sono stati i sardi, in testa Grazianeddu Mesina, e poi ci sono state le spacconate di Vallanzasca. Ma i calabresi sono un’altra cosa: con loro non si può assolutamente scherzare.

Il sequestro

È la sera del 9 novembre 1979. Una Fiat 500 imbocca lo svincolo per Pianette di Rovito, una manciata di chilometri dal capoluogo.

La guida Davide Forgione, un ragazzo di 19 anni, rampollo di una celebre famiglia di commercianti di calzature. A bordo con lui c’è Marco, il fratello minore.

All’improvviso, due auto bloccano la 500. Ne escono otto uomini armati, che bloccano Davide per circa mezzora e rapiscono Marco.

È l’inizio di un calvario, per il piccolo e la sua famiglia, che durerà cinquantasette giorni.

Silenzio, parla il Papa

Il 16 dicembre 1979 Karol Wojtyla è Papa da poco più di un anno. Più deciso e carismatico dei suoi due predecessori immediati (Paolo VI e Giovanni Paolo I), inizia a prendere posizione nei confronti delle mafie, sulle quali la Chiesa aveva tenuto fino ad allora atteggiamenti altalenanti.

Quel 16 dicembre è domenica e Giovanni Paolo II dedica la sua omelia proprio a Marco.

«Ho presente in questo momento il piccolo Marco Forgione, rapito a Cosenza nel mese scorso e che l’antivigilia di Natale compirà il decimo anno di età», dice il Papa alla folla che riempie piazza San Pietro.

E continua: «La sua voce e quella di altre persone che versano nella stessa dolorosa condizione, giunge al mio cuore, insieme a quella dei familiari, carica di ansia e di angoscia».

Infine l’appello: «È questo dolore profondo di anime innocenti e di famiglie colpite nei più intimi affetti che mi induce a rivolgere un accorato appello ai rapitori: la grazia del Natale tocchi i loro cuori, li distolga dai loro propositi e li induca a restituire alle famiglie i loro cari».

Non è ancora il Pontefice che, tredici anni dopo, lancerà la scomunica ai mafiosi, ma la strada è quella.

La parola ai comunisti

Anche l’altra Chiesa italiana, cioè il Pci, prende posizione sul rapimento di Marco. Sulle colonne de L’Unità del 27 dicembre Filippo Veltri riporta una dichiarazione del papà del piccolo prigioniero: «Non fategli sapere che è Natale».

I comunisti vivono l’era Berlinguer e tentano il dialogo con la “borghesia”, fino ad allora trattata con sospetto da molta sinistra. Disinteressata o meno, la linea legalitaria, sperimentata già con grande durezza nei confronti delle Br durante il sequestro Moro, assume definitivamente le vesti dell’antimafia.

Proprio a fine ’79, il Partito comunista organizza due dibattiti sulla criminalità mafiosa: uno a Paola e l’altro a Sibari. E di questa criminalità i sequestri di persona sono un segno tangibile.

O meglio, «un segno ulteriore di come la piovra mafiosa si sia ormai propagata in tutta la regione, non risparmiando oasi un tempo ritenute felici ed immuni dalla criminalità organizzata».

La liberazione

Più che le parole del Papa e le polemiche dei comunisti, per Marco è stato decisivo il riscatto: circa quattrocento milioni di lire dell’epoca.

Il piccolo ritrova la libertà il 5 gennaio del 1980, quando i suoi carcerieri lo rilasciano nella periferia di Sant’Onofrio, il paese del Vibonese noto per il rito religioso dell’Affruntata.

Le indagini, coordinate dal procuratore capo Saverio Cavalcanti e dai suoi sostituti Oreste Nicastro e Alfredo Serafini, approdano a poco, tanta è l’omertà. Che, tuttavia, non riguarda solo l’affaire Forgione.

Alfredo: l’altro bambino rapito

Marco è il più piccolo tra i sequestrati di quell’anno.

Poco più grande di lui, Alfredo Battaglia in quel terribile ’79 ha compiuto tredici anni. Alfredo, figlio di un gioielliere di Bovalino, viene sequestrato il 30 ottobre ed è rilasciato il 23 febbraio del 1980, dopo centoquindici giorni di prigionia vissuti in piena sindrome di Stoccolma.

Intervistato dalla neonata Rai 3 durante il sequestro, suo padre si dimostra duro: «Non si tratta solo dei mafiosi ma dei politici che li proteggono, che alle elezioni li abbracciano e li baciano sui palchi dei comizi».

Enrico: lo studente universitario

Piuttosto giovane è anche Enrico Zappino, che nel ’79 ha ventidue anni e studia all’Università di Pisa.

Figlio di Pasquale, ufficiale medico di Mileto, nel Vibonese, e della professoressa Giuseppina Naccari Carlizzi, Enrico viene sequestrato il 22 dicembre e torna in libertà quattro mesi dopo. Il suo riscatto subisce varie negoziazioni: all’inizio i rapitori pretendono due miliardi, alla fine si “accontentano” di duecento milioni.

Quando si dice chiedere cento per ottenere dieci…

Zappino torna agli onori della cronaca nel ’93, quando si offre prigioniero al posto di un altro rapito di Bovalino: il fotografo Adolfo Cartisano, sequestrato a luglio di quell’anno e non ancora liberato, a dispetto dell’avvenuto pagamento del riscatto.

Il gesto è nobile ma inutile: Cartisano, probabilmente, era già morto. I suoi familiari ne ritrovano il corpo solo nel 2005, in seguito alla cantata anonima di un pentito.

Gli altri

Antonio Rullo, imprenditore di Reggio Calabria, resta botte di mesi in mano ai suoi rapitori.

I quali, tuttavia, gli consentono di inviare lettere e foto ai suoi familiari perché si affrettino a liberarlo.

L’ultimo della lista è Domenico Frascà, farmacista di Locri, anche lui imprigionato per mesi.

Forse anche questa sequenza di rapimenti stimola il legislatore a far presto sulla normativa antimafia, all’epoca in elaborazione, che sarebbe stata varata solo nel 1982, sulla scia dell’impatto emotivo del delitto dalla Chiesa.

Ma nel ’79 la consapevolezza del pericolo mafioso era comunque alle stelle. Scrive ancora, al riguardo, Veltri: «Attenti che si è giunti ad un punto limite». Col senno del poi, è impossibile dargli torto.