Nel primo volume della sua autobiografia, Chronicles (Feltrinelli, 2005), Bob Dylan ricorda con riconoscente affetto Mike Porco, colui che gli spianò la strada del debutto fino alle porte del successo. «Mike was the sicilian father – scrive – that I never had», Mike è stato il padre siciliano che non ho mai avuto. In realtà Michele “Mike” Porco, non era siciliano, come il senso comune americano definiva l’italiano meridionale. Era calabrese, cosentino di Domanico, figlio d’un emigrato in America, preso dal sogno del ricongiungimento della famiglia a New York, dove faceva il muratore.

Dalle Serre cosentine a New York

Quando cominciò a profilarsi la ripresa delle attività edilizie, che la Grande depressione del 1929 aveva bloccato, Michele s’imbarcò a Napoli per raggiungere il padre e aiutarlo a realizzare, prima possibile, la trepida aspirazione familiare. Dopo tre settimane di viaggio, l’approdo ad Ellis Island, nell’incanto della Statua della Libertà, all’accesso del nuovo mondo, aperto alla speranza di una nuova vita.

Sulla banchina, ad attenderlo, c’era un gruppo di compaesani. Ma non il padre. La morte lo aveva stroncato, all’improvviso, qualche giorno prima. Mike, disperato, si sentì perso. Trovò per sua fortuna ospitalità da alcuni parenti, che lo avviarono al lavoro in uno dei loro ristoranti, il Gerde’s club, al centro del Greenwich Village, quartiere in crescita nel cuore della Grande Mela. Da lavapiatti a cameriere, a gestore di fiducia, Mike riuscì, gruzzolo su gruzzolo, ad acquistare il locale.

Il Village e la Beat generation

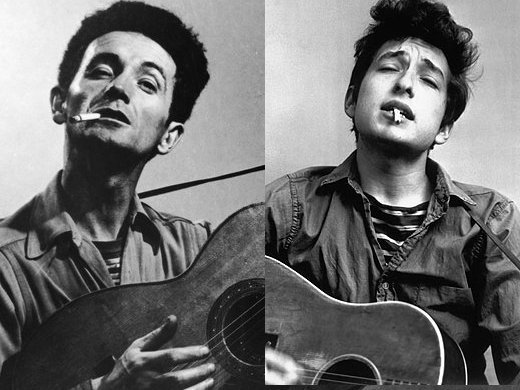

Il Village era un borgo di irresistibile richiamo per intellettuali e bohémien, un composito microcosmo di cultura alternativa, sintesi newyorchese tra Montmartre e Montparnasse, pullulante di pub e bistrot. Era la meta preferita dei folksinger, pionieri del movimento beat. Li ispiravano il romanzo autobiografico On the road di Jack Kerouac, le opere letterarie di Allen Ginsberg, che ne era il guru, e le canzoni di Woody Guthrie, mito del nuovo corso musicale, rivoluzionario cantore dell’Altra America, poeta della protesta sociale radicalizzato nel comunismo, un hobo solitario monumentato in vita dal suo popoloso seguito.

Kerouac, nel suo girovagare, elesse il Village, come luogo congeniale alla sua filosofia e al proprio coerente modo di vivere. Qui conobbe Neal Cassady, scrittore, che, come lui, in sregolatezza esistenziale, ispirò la figura del coprotagonista del suo romanzo autobiografico per la comune vana ricerca di un indistinto padre perduto, patiti com’erano, il primo, per la morte del genitore naturale, l’altro, per averlo avuto alcolizzato cronico, motivi questi, per loro, di squilibrio interiore e di crisi esistenziale. Qui, nel Village, Woody, anche lui orfano di padre, in fuga dalla sua sventurata adolescenza, trovò la destinazione ideale del suo inquieto nomadismo, l’atmosfera giusta per fissare il suo definitivo domicilio lungo la Hudson Street, un vialone alberato tra l’omonimo fiume e la centralissima Washington Square.

Sospinto dal coinvolgente messaggio di Kerouac, dagli impulsi poetici di Ginsberg e – di più, molto di più – dalla irrefrenabile voglia di incontrare il suo idolo Woody, Bob Dylan (nato nel 1941), non ancora ventenne, regolarmente squattrinato, chitarra in spalla – suo unico capitale disponibile con qualche brano da lui composto – abbandonò, in rotta col padre, la famiglia per raggiungere, on the road, il mitico Village, alla ricerca del padre della propria formazione artistica e della temperie adatta ai suoi versamenti culturali, affinati dai romanzi di Edgar Allan Poe e di Mark Twain, scrittori di rottura nei loro generi e messaggi letterari.

Il Gerde’s Folk City

Mike, oramai addestrato all’arte del ristoratore, fiutò l’emersione del genere folk nei gusti, sì, dei giovani, ma anche di quegli intellettuali, di quegli imprenditori e dei tanti newyorchesi, che, danarosi, si riversavano, in evasione dal tran tran metropolitano, nel quartiere per viverne il clima e, preferibilmente, la vita notturna. La sua intuizione lo portò a rinnovare il locale, dove allestì un palchetto al posto del vecchio pianobar per offrire alla clientela un tono musicale, d’accompagnamento alle cene, diverso dal solito.

Il Gerde’s diventò Gerde’s Folk City. Egli stesso si convertì da ristoratore – ruolo che affidò al fratello Giovanni che, intanto, lo aveva raggiunto – a talent scout di band e cantanti solisti, che, per sbarcare il lunario, di giorno, si esibivano per strada, confidando nelle offerte dei passanti, e, a sera, facevano il giro dei locali che li sfruttavano, volta per volta, per un dollaro più una bevuta al bar. Lui prima li faceva provare, poi li selezionava sulla base del gradimento della clientela. Se funzionavano, li faceva ruotare a turno, raddoppiando la paga con consumazione e cena.

Bob Dylan e Mike Porco

Gli capitò Bob Dylan. Gli concesse la ribalta per una sera. Il pubblico applaudì. Lui, invece, fu sul punto di bocciarlo: «Ha la voce di una cornacchia», disse agli amici al suo tavolo – nientemeno che Ginsberg e Robert Shelton, primo critico musicale del New York Times – che, da habitué del locale, non gli risparmiavano giuste imbeccate. I due gli certificarono il talento del ragazzo. E dovettero insistere per convincerlo ad inserire Bob nel programma delle serate hootenanny del lunedì. Fu un boom.

Bob Dylan diventò il pupillo di Mike Porco, che, a quel punto, gli propose un contratto. Essendo ancora minorenne, Bob avrebbe dovuto avere il nulla osta del sindacato. L’impiegato della Musicians Union, cui si rivolse, gli oppose la necessità della firma consensuale di uno dei genitori. Inutilmente, Bob, che non aveva più contatti con la sua famiglia in Minnesota, replicò d’essere orfano e solo al mondo. A risolvergli il problema fu Mike, che firmò come tutore.

https://youtu.be/A8pqKnZshpw

Alcuni spezzoni tratti da “Positively Porco”, docufilm su Mike e il suo locale: al minuto 4’05” è lui stesso a raccontare come abbia fatto da garante per Bob Dylan

Da allora in poi, il rapporto tra i due fu quello di padre e figlio. Padre premuroso e figlio riconoscente, non più ribelle come lo era stato con il suo genitore vero. Bob trovò il padre che cercava, al contrario dei suoi idoli che, non rinvenendo il senso della vita nella umanità circostante, rincorsero la beatitudine consumandosi nella droga e nell’alcol. Bob Dylan non ne ebbe bisogno, sia pure dopo averne provato il rischio. Prese la sua strada, per farne tanta, come si era ripromesso in Song to Woody.

Shelton gli dedicò una esaltante recensione. John Hammond, leggendario produttore discografico, se lo accaparrò alla Columbia Records. Di qui il volo verso la celebrità, dopo aver fatto la fortuna dell’emigrato calabrese. Che, negli ultimi anni della sua vita, era solito raccontare ai suoi figli come la sua tenacia fosse valsa a riunire la famiglia nel benessere del nuovo mondo e a coronare, così, il sogno paterno.

Un locale di culto

Trent’anni fa, il 13 marzo 1992, dava l’addio al mondo Mike Porco, il calabrese che, negli anni Trenta, da Domanico, borgo rurale delle Serre cosentine, emigrò in America. E a New York fondò il Gerde’s Folk City – uno dei tre migliori locali musicali del mondo, secondo la rivista Rolling Stone, insieme al beatlesiano The Cavern di Liverpool e al newyorkese CBGB – e centro propulsore sempre all’avanguardia del folk, del rock, del folk rock e ritrovo degli intellettuali della controcultura in fermento nel Village.

Alla sua scena si legano gli esordi e le carriere di innumerevoli celebrità: dal già citato Bob Dylan a Joan Baez, da Dave Van Ronk a Richie Havens, da John Lee Hooker a Jimi Hendrix, da Simon & Garfunkel a José Feliciano. Una vera e propria pista di lancio per tanti musicisti destinati ad entrare nella storia della musica.

L’anniversario in mondovisione

Sulla ribalta dei Newport Folk Festival, ciclicamente organizzati negli anniversari del locale, gli artisti promossi dal Gerde’s si esibivano in massa, in dichiarato omaggio al loro scopritore. In occasione del 25mo anniversario del Folk City, il concerto fu trasmesso in tutto il mondo dalla Pbs e dalla Bbc Tv. In quello del 1979, il sindaco di New York, Edward Koch, indirizzò al titolare del Gerde’s una lettera di calorose congratulazioni per la sua “benemerita attività”.

Spesso, i media americani si occuparono di Mike Porco. Lui era pronto a narrare aneddoti inediti sulla sua singolare esperienza e sugli artisti di cui, pur senza capire un accidente di musica, aveva istintivamente colto il valore. Era diventato un personaggio gradito al grande pubblico, che lo aveva in simpatia anche per il suo inglese maccheronico. Gli stessi artisti parlavano di lui come una gran brava persona, una figura familiare, certo scaltrita dal fiuto per gli affari, ma sempre disponibile ad aiutare il prossimo.

Non solo Bob Dylan: gli artisti come figli

In un’intervista per il libro Conclusions on the wall: new essays on Bob Dylan della esperta musicale del New York Times Magazine, Elizabeth Thomson (Thin man, 1980), Mike Porco raccontò la sua vicenda di emigrato, di proprietario del Gerde’s, di paterno sostenitore di Bob Dylan, in modo speciale, ma anche degli artisti che egli incamminò sulla strada del successo. «Sento come se questi ragazzi siano stati tutti miei figli. Li ho visti crescere – disse – come persone e come artisti. Tanti di loro sono andati avanti sino a diventare delle vere e proprie star. Vorrei che potessero tornare quei tempi, con Bobby, Janis Joplin, Steve Goodman, Phil Ochs. In occasione del mio sessantunesimo compleanno, li vidi arrivare un po’ tutti, Bobby con Joan Baez, Allen Ginsberg, Phil, Bobby Neuwirth, Roger MacGuinn, tutta la mia vecchia gente».

Mike Porco, un affabile calabrese

Robert Shelton nel suo libro biografico su Bob Dylan descrisse così Mike Porco: «Un affabile calabrese, con baffetti sottili, lenti spesse e un accento ancora più spesso delle lenti. A malapena distingueva una ballata da una mortadella. Ammassava profitti sulle consumazioni. Si affidava alle reazioni del pubblico per scegliere i cantanti, spesso ascoltando non la musica, ma gli applausi. La simpatia che Mike suscitava era dovuta anche al fatto che non aveva mai imparato bene l’inglese.

Chiamava il suo club “a Folk a City”. Una volta dettò al telefono un annuncio pubblicitario al Village Voice, che fu ripetuto per due settimane di fila, presentando Anita Sheer come una cantante di flamingo (l’equivalente inglese dell’italiano “fenicottero”, ndr), invece che di flamenco. Di un altro che cantava in diverse lingue disse che si trattava di un cantante linguistico. Era, però, molto ben disposto verso i nuovi talenti. “Diamogli una possibilità”, era il suo motto, mentre la sua politica gestionale si basava sul “più è nuovo e meno costa”».

Un cappotto che non si dimentica

José Feliciano dichiarò: «Mike fu per me come un secondo padre. Mi ha aiutato in ogni modo a superare i momenti di difficoltà, facendomi guadagnare. Da uomo buono e generoso qual era, visto che non lo avevo, mi regalò un cappotto nuovo, perché il freddo a New York si sente, eccome. Io non ne avevo uno che potesse definirsi tale. Sono cose che non potrò mai dimenticare». Dello stesso tono riconoscente, decine e decine di altre testimonianze su un uomo che, evidentemente, non dimenticò mai le sue origini e il senso dei suoi sacrifici.

All’America seppe restituire il capitale che gli aveva dato in banconote con il capitale invisibile, eppure concreto, del suo altruismo e della sua intelligenza intuitiva. Se New York non è stata la capitale dell’America, lo è diventata del mondo per quella ribalta musicale nata nel Village e ideata – chi l’avrebbe mai immaginato – da un calabrese.

![L’Acquario a secco: quale futuro per il teatro cosentino? [VIDEO]](https://new.andreainfusino.com/wp-content/uploads/2022/07/maxresdefault-1.jpg)