[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]

Dov’è Cirella? A monte, a riva, in mezzo al mare? Cos’è, Cirella? Un luogo a sé stante, mi pare, un punto che si separa dal resto senza spocchia ma con un’aria quasi offesa, impermalosita. Formalmente frazione di Diamante – la chiassosa Diamante, la mondana Diamante estiva, coi suoi cliché logori altalenanti tra murales, peperoncino e inezie di recentissimo parto – Cirella ne conserva forse l’anima più eletta, più regale, mantenendo con grazia un basso profilo che altrove s’è dimenticato (ammesso che vi sia mai stato).

Cirella nuova sta giù, lungo la riva del mare. Tra lei e la vecchia, sta il taglio feroce della SS18 (intendo il tratto nuovo, perché un tempo si passava in mezzo a Cirella nuova), che ha lasciato miracolosamente incolume una tomba romana. Un ponticello porta le scuse del taglio e conduce alle rovine di Cirella vecchia – ahimè fin troppo immortalate – che fanno da guardia dalla cima della collina. E questo tutti lo sanno.

Ci torno per guardare a 360° quel cortometraggio naturale che la postazione offre. Una sorta di balconata su una piccola porzione di Magna Grecia: a nord la pianura, fino a Scalea, dove la cementificazione selvaggia ha messo a tacere per sempre chissà quanti reperti archeologici. Restano ancora alcuni spazi coltivati, nemmeno piccoli. Non so se sperare che restino così o che vi si faccia più attenzione (quell’attenzione che dalle nostre parti è poi spesso controproducente).

I ruderi di Cirella vecchia e il Convento dei Minimi

E poi non solo la pianura, ma anche tutta la teoria di varchi tra le montagne, che millenni fa portavano – non proprio dritti dritti – a Sibari. Sono le cosiddette vie istmiche. E da queste parti ne arrivavano almeno tre, alla faccia della viabilità attuale: la più certa è quella che da San Sosti si inerpicava nella gola del Torrente Rosa (dove oggi sorge il santuario della Madonna del Pettoruto, già tempio dedicato ad Hera) fino a raggiungere il Valico del Palombaro (tra il Monte Alto e la Montéa) e ridiscendere verso la località Pantanelli (ancora oggi meta di scampagnate per gli abitanti di Grisolia e Maierà) e da qui finalmente a Cirella vecchia attraverso Grisolia.

Altra via istmica era una semplice variante della suddetta: arrivati al Valico del Palombaro procedeva ad ovest anziché a nord, aggirando il Monte Carpinoso (quella sorta di grande carapace brullo alle spalle di Maierà) lambendone le pendici, per giungere ugualmente a Cirella vecchia, attraverso quella bellissima stradina che ancora oggi conduce ripida dai ruderi fino a Vrasi, passando vicino all’antico al Convento dei Minimi e a qualche vacca placida.

La terza via costituiva ancora un’altra variante: sempre arrivati al suddetto Valico si scendeva a sud-ovest verso la località Serrapodolo, nell’entroterra di Buonvicino, e da qui si raggiungeva la costa di Diamante.

Che poi perché “del Palombaro”? Vi si rifugiavano i colombi, ad un’altitudine del genere? Dubito. Vi era stata costruita una colombaia, in mezzo al nulla? Idem. E dubito pure che c’entri qualcosa col significato dialettale, anzi gergale, del verbo derivato dal palummo (digressione impercettibile: in proposito penso sempre a come la rondine, in inglese, possa significare esattamente il contrario: insomma: si può “colombare” solo ciò che si è prima “rondinato”). Ma torniamo a noi.

Ovviamente non dovete immaginare delle strade rotabili: si tratta e si è sempre trattato di sentieri, a tratti anche scomodi e ripidi, buoni da fare a dorso di mulo o, più probabile, a piedi di fianco al mulo già oberato. Lungo queste vie si trasportava di tutto, a seconda del periodo storico: il ferro, il sale, l’olio, il vino, eccetera. Il vino, appunto. Mica vero – come qualcuno ha pur scritto – che il vino calabrese dei secoli passati fosse poi così cattivo. Anzi, esattamente il contrario. E almeno in un’eccezione che coinvolge proprio Cirella, i cui vini hanno goduto da sempre di fama indiscussa (e meritata).

Chiarello, il vino dei Papi

Questa faccenda mi va di spiegarla un po’ meglio, perché merita. Una traccia sta tra le celebri pagine degli almanacchi editi nell’Ottocento da Borel e Bompard, quando dicono che «gli zibibbi o uve passe (…) di Calabria sono i migliori del regno e di tutto il resto dell’Italia. Quelli delle isole di Cirella e di Dino sono eccellenti».

Ma l’eccellenza è il Chiarello: addirittura Strabone (†23 d.C.), ricordò «il borgo di Cirella (…) nel contado del quale si producono due qualità di vino (…) chiaro e rosso. Il primo è detto Chiaretto per il suo splendore e per il suo corpo e perché, quanto a chiarezza, potrebbe gareggiare con l’oro. (…). Si conserva per due o tre anni e merita di essere detto il modello unico d’ogni vino più eletto; (…) è gradevolissimo al palato e allo stomaco, scende rapidamente nelle prime vene e fino ai reni, è molto nutriente, genera sangue buono e sottile, conduce alle loro vie naturali i residui degli umori, provoca il sudore e l’urina e scaccia la renella. Non prende alla testa, bensì vivifica tutti quanti i sensi e meravigliosamente spinge a profonde speculazioni l’ingegno dei vecchi e anche di coloro che hanno la mente intorpidita. Rallegra il cuore e l’animo».

Praticamente una teriaca, più che un vino. E se faceva miracoli non poteva non interessare chi di miracoli se ne intende: divenne infatti oggetto di particolare riguardo nei palazzi vaticani. Nel 1492 il re Ferdinando d’Aragona scrisse al poeta Pontano di aver inviato in dono – al pontefice appena salito al soglio – 24 botti di vino tra cui 9 del Chiarello di Cirella. Una cinquantina d’anni dopo Sante Lancerio – “bottigliere” di papa Paolo III (Alessandro Farnese, †1549) – inviava una lettera al cardinale Guido Ascanio Sforza, in cui faceva cenni di plauso a “La Centula”, al “vino di Ciragio”, a quello “di Pesciotta” ma soprattutto al “vino Chiarello“.

Il preferito di Sua Santità

Attenzione, papa Farnese e Lancerio non erano degli sprovveduti: giudicarono ben 53 vini e il secondo disse del Chiarello: «È molto buono et era stimato da Sua Santità e da tutti li prelati della corte (…). Bisogna che sia di colore acceso più che l’oro et odorifero assai, ché non odorando sarebbe di Grisolia od Orsomazzo [sic]. E non ha bevanda pari, ma volendolo salvare alla stagione d’autunno, bisogna si pigli alla barca nella primavera e mettisi in luogo fresco e che non senta travaglio, e pigliarlo crudo, odorifero e grande, che il caldo lo maturerà».

Superiore ai vini di Francia per Torquato Tasso

Ad elogiarlo ci si misero pure lo storico Gabriele Barrio, l’abate Pacichelli e addirittura Torquato Tasso (†1595), il quale dichiarò che il vino di Cirella era «uno degli onori d’Italia, superiore ai vini di Francia».

Insomma, il “chiaretto” a Roma cominciava a pagarsi «a grandissimo prezzo» ed era divenuto distintivo di un certo privilegio sociale, tanto che veniva definito quale vino “da signori” e non “da famiglie”. I maggiori consumatori di questi vini calabresi restano dunque le alte gerarchie ecclesiastiche: la corte pontificia consuma da mille a milleduecento botti di vino calabrese.

E insomma fu proprio lo Stato Pontificio, dal Rinascimento in avanti, a emanare molte delle norme inerenti alla produzione e alla vendita di questo vino. Tuttavia né gli storici locali, né i vaticanisti, né gli storici dell’enologia si erano mai imbattuti in un certo documento che incrociai anni fa tra le carte della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

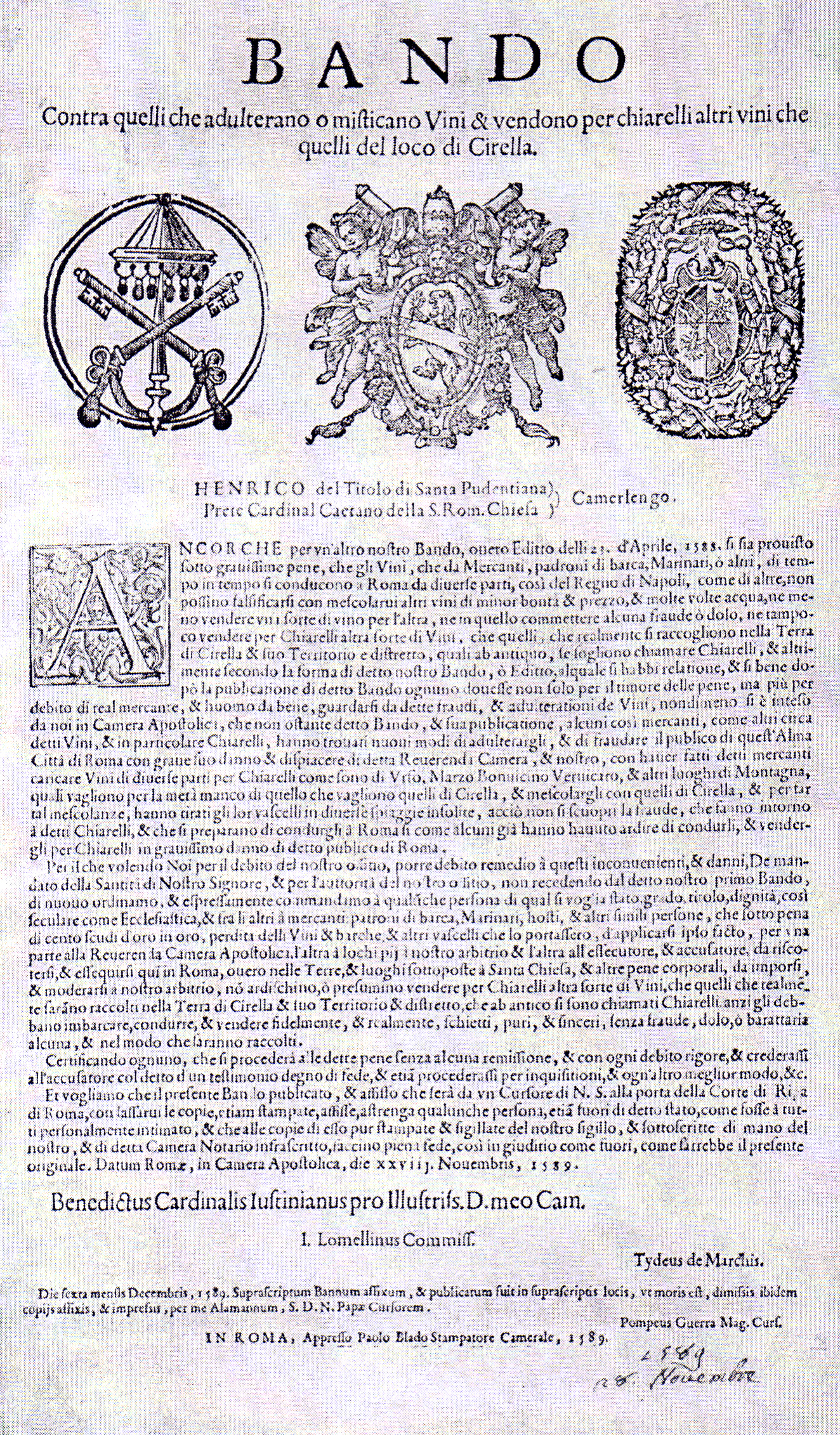

Si tratta del Bando contra quelli che adulterano o misticano vini & vendono per chiarelli altri vini che quelli del loco di Cirella, emanato nel 1589 dalla Camera apostolica: già durante il trasporto dei vini via mare avvenivano troppe mistificazioni al fine di “vendere per Chiarelli altra sorte di Vini, che quelli, che realmente si raccogliono (sic) nella Terra di Cirella & suo Territorio e distretto, quali ab antiquo, se sogliono chiamare Chiarelli”. La cosa più curiosa è l’incredibile severità delle pene previste, tenendo presente che si tratta pur sempre di vino: «cento scudi d’oro, perdita delli Vini & barche & altri vascelli (…) altre pene corporali, da imporsi, & moderarsi à nostro arbitrio». C’è da credere che facilmente si addivenisse a forme di compromessi e a corruzioni diverse.

Il declino del Chiarello

Tutto ciò può probabilmente esser letto come motivo del declino dei vini cirellesi: una attenzione eccessiva verso di essi da parte delle autorità avrà convinto commercianti e produttori a rinunciare all’esportazione di questi vini. Fine del Chiarello?

Davanti alla vera e propria isola di Cirella e dopo la scenografica scogliera, incredibilmente preservatasi (il basso profilo…), sono tuttora visibili i resti delle celle e delle tubature di cui scrisse Ferdinando Ughelli nel 1722: «Vi erano duecento tubature nei campi e anche di più erano le celle vinarie presso il mare, alle quali attraverso le tubature i vini venivano condotti».

Fino a qualche anno fa il vino locale – e che vino – si trovava nella piccola cantina della signora, lungo la strada che porta all’antica chiesetta in mezzo al borgo. Oggi la cantina è chiusa, e ne resta traccia solo per la fatidica esortazione dipinta sul muro esterno (cito a memoria) «Vuota il bicchier che è pieno, riempi il bicchier che è vuoto. Non lo lasciar mai pieno, non lo lasciar mai vuoto».

Oggi può chiacchierarsi però con un anziano (e bravissimo) cuoco, quando chiude la cucina e si mette a fumare in sala, guardando la tv, davanti agli ultimi clienti (tutti talmente soddisfatti da non essere minimamente infastiditi dal fumo). E ti racconta che mette le favette nere per cambiare il terreno e dargli più azoto, così da far venire le verze più buone. E che i cinghiali si sono rotti il muso nel suo orto pur di scavare per cercare l’acqua vicino ai paletti di cemento.

Ecco cosa succede, a cercare acqua e non vino a Cirella…