[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]

Il diciannovesimo secolo portò innovazioni nei vari campi della vita. Perciò anche la morte e le sue adiacenze subirono cambiamenti repentini e radicali. La spinta data dalle leggi successive all’Unità d’Italia sulla costruzione dei cimiteri e l’abbandono delle sepolture nelle chiese fu fondamentale per la modernizzazione della “bottega” della morte.

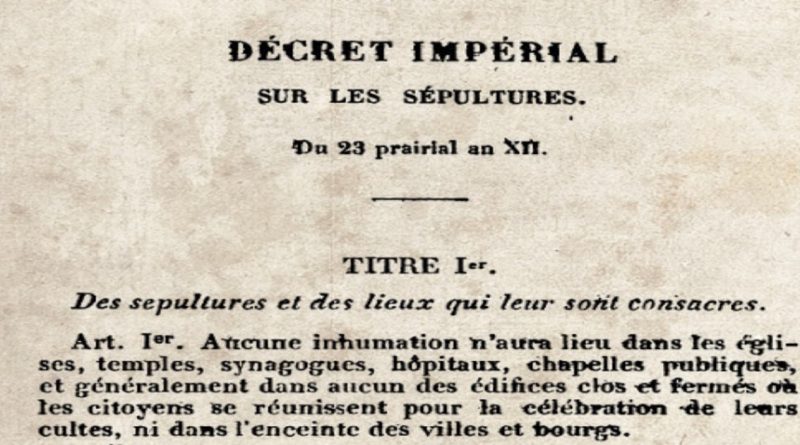

Chiunque abbia studiato I Sepolcri di Foscolo dovrebbe aver conservato una qualche reminiscenza dell’Editto di Saint Cloud (1804), con cui Napoleone vietava nel suo impero il seppellimento dei cadaveri all’interno dei centri abitati e delle chiese. Una legge di civiltà, non c’è che dire, ma che ovviamente in Calabria venne recepita e applicata soltanto molti decenni dopo. Le discussioni sul tema furono vivacissime per tutto il secolo. Ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo abitudini secolari, scarse finanze degli enti preposti, e l’atavico immobilismo della classe dirigente. Che fosse ormai necessario costruire un camposanto in ogni centro abitato era ormai chiaro ai più.

Un moderno cimitero a Cosenza

Nel 1856 il dottor Michele Fera illustrava agli accademici cosentini la sua relazione sulle febbri che periodicamente affliggevano Cosenza. E tra le misure di profilassi indicava la realizzazione di un moderno cimitero, schernendo chi ancora era restio all’idea: «Non si dee credere che i Camposanti siano stati nelle grandi città costruiti per offrire ispirazioni a’ romantici poeti, o perché l’innamorato trovi una perenne ricordanza de’ passati palpiti sull’avello che chiude il frale di colei che amava, ma denno ritenersi come utilissimo trovato della pubblica igiene per evitare che, colla putrefazione de’ cadaveri, s’impurasse l’aria delle città; e le usanze di tutti i paesi dell’antichità ciò mostrano perché i cadaveri s’incenerivano».

Essiccati come il baccalà

Ancora nel 1864 la situazione era pietosa anche nelle città più grandi. Il solito, mai abbastanza appezzato, Vincenzo Padula, nel suo periodico Il Bruzio ci offre un quadro a tinte fosche della situazione cosentina. Passando in rassegna le statistiche comunali, osservò che in dieci mesi erano morte più di mille persone. E che tutte erano state seppellite all’interno delle chiese della città. Gran parte di queste ultime si trovava in pieno centro abitato e l’una non lontana dalle altre. Padula ne aveva esperienza diretta: «Il bruzio abitando a 30 passi dal Cimitero di Santa Caterina ha osservato che il fetore dei cadaveri cresce secondo i gradi di umidità, minimo nelle giornate asciutte, massimo nelle piovose […]. Il possesso di un buon naso diventa una sventura».

Sarà stato anche per questo che buona parte della popolazione negli ultimi mesi estivi e in tutto l’autunno “migrava” nelle campagne e nei casali vicini dove il clima era più salubre. Del resto, proprio nella chiesa di Santa Caterina «i morti non che sotterrarsi sotto un buon cofano di calce, si lasciano disseccare col metodo adoperato pel baccalà».

Né si deve credere che altrove la situazione fosse migliore. Anzi. È facile immaginare non solo il fastidio arrecato dal cattivo odore, ma anche le implicazioni negative a livello sanitario. «A medicare tanta pestilenza si grida contro i porti, si perseguitano i cani, si chiama l’opra degli spazzini, e non si vuol capire ancora che quel puzzo scappa dalle sepolture, che i morti uccidono i vivi, e che sarebbe miglior senno agli spazzini sostituire i beccamorti».

Beccamorti

Finché si continuò a seppellire nelle chiese, quella dei beccamorti fu una categoria professionale poco numerosa e ancor meno considerata. I documenti ci restituiscono tracce minime di Carmine Mancino e Gabriele Fabiano, abitanti nel quartiere di Santa Lucia. Indicati come “becchini”, nel 1844 si occuparono della registrazione della morte dei fratelli Bandiera. E, probabilmente, del loro seppellimento. Ma la costruzione dei cimiteri era un problema indifferibile e non di facile soluzione. I comuni, che avrebbero dovuto accollarsi tale spesa, non sempre potevano affrontare l’impresa. Inoltre la resistenza della gente, legata alle proprie tradizioni, era forte e trasversale alle varie classi sociali.

Confratelli

I nobili tenevano molto alle proprie sepolture gentilizie, il popolo a riposare all’interno di una chiesa. E parroci e priori delle confraternite si occupavano della gestione di tutto ciò. Le confraternite ebbero un ruolo centrale. Antesignane delle attuali società di mutuo soccorso, erano associazioni laiche di credenti, soggette solo parzialmente all’autorità ecclesiastica, mentre per il resto erano controllate da quelle civili.

Le confraternite si occupavano del sostegno ai propri iscritti, che versavano annualmente una quota in denaro, e delle attività di culto. Ma anche di ciò che riguardava la morte, il funerale e la sepoltura dei confratelli. Ogni iscritto aveva diritto a ricevere un funerale particolare, con l’intervento degli altri iscritti e di altre cerimonie. E, soprattutto, a essere seppellito nella chiesa del proprio sodalizio. Un discorso a parte meriterebbero le spese funerarie affrontate dalle famiglie in vista, che per prestigio ambivano a cerimonie particolarmente solenni, ed erano così alte che «tre casi di morte in un anno bastano a rovinare ogni ricca famiglia».

Servizio pubblico di seppellitori

Padula proponeva di stornare queste somme di denaro e destinarle alla costruzione del camposanto, visto che «si riposa meglio in campagna, e sotto un albero, o lungo la strada maestra come usavano i nostri antichi che nel recinto d’una chiesa». Un camposanto avrebbe così portato maggiore decoro e migliorato la salute pubblica. Ma la sua proposta era tanto (per l’epoca) innovativa quanto utopica: ogni municipio avrebbe dovuto organizzare un «servizio pubblico di seppellitori, il quale, dietro domanda delle parti interessate, curerebbe l’esequie del defunto in modo eguale e gratuito per tutti, lasciando però la facoltà di pagarle a chi le volesse fatte con maggior pompa».

La costruzione dei cimiteri migliorò le condizioni igienico-sanitarie di paesi e città. La municipalizzazione del servizio di “seppellitori” avvenuta qualche decennio più tardi non portò invece tutti i benefici sperati, nonostante gli auspici. Le vicende della costruzione dei cimiteri nelle città e nei paesi calabresi in alcuni casi furono delle vere e proprie odissee durate anni. E anche quando realizzati erano spesso in condizioni pessime. Nel comune di Rose, in provincia di Cosenza, nel 1893 le pratiche per la costruzione del cimitero erano state avviate ma i cadaveri si seppellivano ancora nella chiesa di un ex convento, in fosse carnarie ormai sature, tanto che si iniziò a utilizzare anche l’atrio e i corridoi del convento.

I topi fanno il loro dovere

Nel 1908 un medico di Catanzaro raccontava che «in alcuni cimiteri della provincia scorrazzano grufolando i maiali». In un paese della provincia di Reggio «il cimitero è circondato da una sconnessa palizzata per cui si introducono nella notte le volpi, tantochè alcuni cacciatori del luogo sogliono mettersi alla posta per ucciderle». Agli inizi del ‘900 in alcuni paesi esistevano ancora le “fosse carnarie”. In una relazione dell’epoca si legge che, ancora in un comune della provincia di Reggio, i cadaveri venivano gettati in una cella carnaria attigua alla chiesa, dove però «durante la notte vi entrano gatti e animali».

Il sindaco del posto, interrogato su come potesse essere sufficiente quella fossa per tutto il paese, rispose candidamente «i topi fanno il loro dovere». Non mancavano episodi poco edificanti, come il caso di un custode del camposanto di Catanzaro che, per aver sottratto dal cimitero beni mobili come «casse mortuarie, croci di ferro, basi granitiche, ecc.» venne accusato di concussione e il suo caso nel 1895 arrivò fino alla Cassazione.

Disumani becchini al cimitero di Cosenza

Nel 1903 il cimitero di Cosenza versava in condizioni pietose, con i cadaveri disposti in «veri carnai» e «i familiari dei morti recenti disponibili a dar mance per ingraziarsi i disumani becchini». A ciò bisogna aggiungere «le Congregazioni di Carità che speculavano sulla concessione dei loculi nelle loro Cappelle», annota Enzo Stancati sulla base di uno spoglio dovizioso della stampa d’epoca. In attesa della municipalizzazione del servizio di pompe funebri, a S. Ippolito e Torzano l’utilizzo del carro era ancora un’utopia e il trasporto dei defunti si effettuava «a spalla d’uomo».

Sepolture di carità

Francesco Marano è un povero lustrascarpe della Cosenza d’inizio Novecento. La morte della moglie «per cui ottenne una sepoltura di carità» lo obbliga ad indebitarsi con la Banca Cattolica per pagare oltre al carro e a una minima «rivestitura della cassa», 2 lire e mezza «per ottenere i documenti dal Comune e centesimi cinquanta per mancia a chi gli portò la cassa». Marano è uno dei primi, impotenti cosentini a finire invischiato nell’allora fiorente ramo industriale del “caro estinto” per trovare un posto alla consorte nel cimitero di Cosenza.

Cari estinti

Dal lontano 1903, un’unica ditta, la Gaudio-Cundari, gestiva in maniera monopolistica il trasporto dei cadaveri dell’intera città in un oleato sistema di connivenze e piccole speculazioni proprio a danno degli indigenti. Lo sappiamo grazie a una puntuale Inchiesta sull’Amministrazione del Comune di Cosenza, stilata nel 1913 per conto del Ministero dell’Interno dall’ispettore Paolo Donati, “sceso” per fare le pulci ad amministrazioni pigre e scialacquatrici, tra ammanchi di cassa, scandali piccoli e grandi e una gestione familistica della cosa pubblica.

La municipalizzazione del servizio di pompe funebri dalla quale «il Comune potrebbe ritrarre un vantaggio di otto o dieci mila lire all’anno» era ovviamente avversata dall’impresa Gaudio-Cundari alla quale «il Comune paga, invece pel trasporto dei cadaveri appartenenti a famiglie povere lire 12 per ognuno».

La tariffa corrente, stabilita dal regolamento di polizia urbana, per un carro di terza classe era di 10 lire.

I miserabili del cimitero di Cosenza

Nella relazione, l’ispettore governativo pone l’accento sulla gestione della ditta di pompe funebri «cui affermasi appartengano, come soci note persone di Cosenza» e su di un servizio «sfruttato in modo poco pietoso». Ma è la concessione da parte del Comune dei certificati di miserabilità a finire sotto osservazione ministeriale: «Non si dura molta fatica ad essere classificati come poveri, dato il modulo adottato dal Municipio e la facilità estrema con la quale si prestano certi individui, fra cui mi si afferma siano anche i facchini della ditta, ad attestare a favore di chicchessia il concorso dei coefficienti necessari ad essere classificati come poveri».

L’ultima prova del rodato sistema di connivenze e compiacenze tra la ditta Gaudio-Cundari e l’amministrazione comunale la offre il primo cittadino di allora. Guarda caso si chiamava Antonio Cundari, sindaco dal 22 giugno 1908 al 6 febbraio 1911. In una «statistica dei trasporti funebri per i defunti poveri nel biennio 1908 e 1909», datata 4 aprile 1910, ne denunzia 130 nel primo e 140 nel secondo. Quelli sepolti a carico del Comune risulterebbero, sempre secondo i calcoli dell’ispettore Donati, in un anno circa 180.

Appalti senza concorrenti

In una città infestata da batteri d’ogni sorta, con condizioni igieniche allarmanti che minavano la salute dei cosentini, specie quelli di condizioni miserande, l’industria della morte rappresentava una fonte inesauribile di guadagni che gli amministratori tenevano a riparo da fastidiosi concorrenti come Salvatore Belsito. Questi, alla scadenza dell’appalto, si sentì di precisare: «Badiamo di non fare qualche altro contratto a trattativa privata; e loro risposero: non temete, che intenzione nostra è che vada l’asta pubblica, perché vantaggiosa al Comune». Alla fine la premiata ditta Gaudio-Cundari si aggiudicò un altro anno di appalto solo perché non avendo dato la disdetta «nel frattempo il vecchio contratto erasi rinnovato per tacito consenso».