[responsivevoice_button voice=”Italian Male” buttontext=”ASCOLTA L’ARTICOLO”]

Ancor più dell’agone calcistico è una bibita tutta calabrese a dividere le città di Cosenza e Catanzaro. Una bevanda semplice, che si ottiene aggiungendo caffè alla gassosa, determina una quasi fideistica adesione a due brand o “parrocchie”: la cosentina Moka Drink e la catanzarese Brasilena. Impossibile cercare di stabilire quale sia la più buona, ricercata o ancora la più datata. Ma un fatto è certo: in quanto ad “acque gassose” entrambe le città vantano, insieme a Reggio Calabria, una tradizione che affonda le proprie radici nella seconda metà dell’Ottocento.

Derby calabrese: in principio era Reggio contro Cosenza

Nel 1879 erano soltanto tre le fabbriche calabresi che producevano “acque gassose”: due in provincia di Reggio Calabria e una a Cosenza, tutte classificate come produzioni “di minore importanza” e che davano lavoro a un manipolo di operai. Catanzaro non conosceva ancora una produzione locale di bollicine.

Il successivo ventennio fece registrare per le bibite frizzanti con proprietà toniche e rinfrescanti un discreto successo, preludio al boom dei decenni che verranno. Alla metà del Novecento la gassosa era diventata un must, l’alternativa innovativa ad acqua e vino. Con quest’ultimo la gassosa formava un’abbinata “vincente” che accontentava persone poco avvezze all’alcol o serviva a camuffare vinacci di terza o quarta scelta.

Questa tendenza ottocentesca ad “aggiustare” vini poco gradevoli era incoraggiata un po’ dovunque da pubblicazioni come la Rivista d’igiene e sanità pubblica del 1895. Qui apprendiamo che la produzione delle prime acque artificialmente gassate avvenne nel corso del Settecento, ma per molto tempo furono considerate un bene di lusso per l’alto costo.

Bollicine e progresso

Poi negli anni ‘30 dell’Ottocento nella Francia funestata dal colera si diffuse «la credenza che l’acqua di Seltz, ed in generale tutte le bevande gassose, giovassero assai contro il morbo asiatico» al punto che «si pensò a svilupparne grandemente l’industria». Il prezzo scese notevolmente e la produzione s’incrementò, anche per la convinzione che «le acque gassose devono essere considerate come bevanda di notevole importanza dal lato igienico».

L’aggiunta della gassosa al vino era addirittura incentivata: «Infatti un vino debole acquista così una certa sapidità per la quale il gusto è meglio soddisfatto». Ma soprattutto «si è osservato che i casi di ebbrezza sono tanto meno frequenti, quanto più si fa uso di acque gassose mescolate al vino» e per questo, come sosteneva il batteriologo Francesco Abba: «il crescere del consumo dell’acqua di Seltz è cagione ed indizio di progresso nella civilizzazione».

Il giro di affari cresce

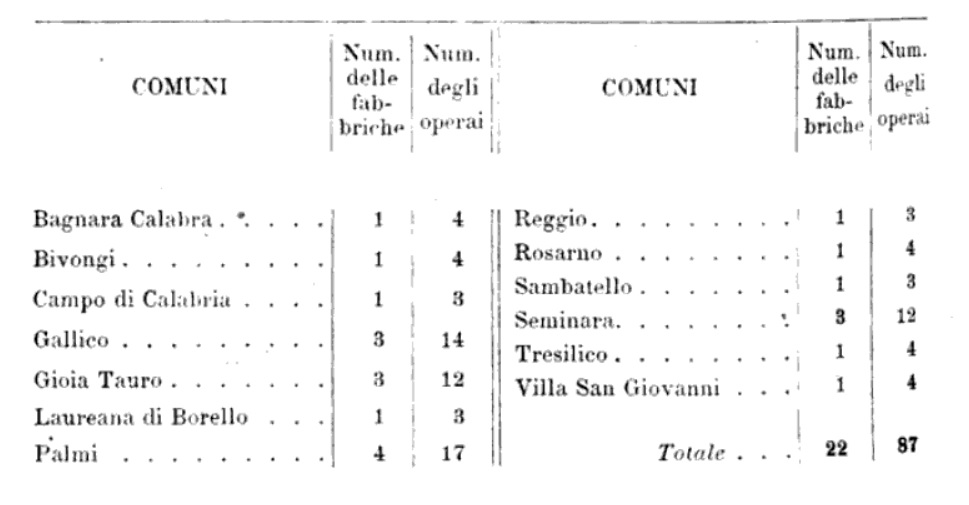

A fine Ottocento le fabbriche di acque “gassose” o “gazose” iniziarono a diffondersi capillarmente anche in Calabria. Nel 1891 la provincia di Reggio contava sette fabbriche, nelle quali lavoravano sedici operai e che quell’anno avevano prodotto nel complesso 197,69 ettolitri di acque gassose. Quattro di queste erano attive a Reggio e impiegavano 10 operai. Le altre tre fabbriche sorgevano a Bagnara Calabra, Gioia Tauro e Palmi e vi lavoravano due operai ciascuna.

Le fabbriche nella provincia di Cosenza erano quattro: due a Rossano che davano lavoro a quattro operai, una a Cosenza con tre lavoratori e una a Castrovillari che contava un solo impiegato. Nel Catanzarese nel biennio 1890/1891 erano attivi quattro impianti per la produzione di acque gassose che impiegavano in tutto otto operai. Oltre alle due del capoluogo che davano lavoro a quattro operai, erano in funzione altre due fabbriche, una a Monteleone e un’altra a Nicastro che impiegavano due operai ciascuna. La produzione catanzarese complessiva si aggirò in quel biennio sui 123.87 ettolitri di bevande gassose.

Il giro di affari continuò a crescere nel giro di pochi anni anche se non è facile disporre di dati esaustivi considerato che la produzione di acque gassose era spesso affiancata nell’ambito della stessa fabbrica ad altri generi: dolciumi, spiriti, materie vinose e confetture.

Gassose d’antan

Nel 1902 a Castrovillari il proprietario del Gran Caffè Unione, un certo Alberto d’Atri, oltre a commerciare armi e altri articoli da caccia era noto come “Fabbricante di Acque Gassose”. Negli anni successivi gli elenchi dei produttori calabresi, spesso piccoli artigiani che inseguivano la fortuna nei settori più disparati, si fanno più fitti. A Castrovillari nel 1918 operava la “Società Riunite”, a Cosenza si dedicavano alla produzione di bollicine Agostino Deni e Giovanni Gallo, a Scigliano Luigi Virno.

A Catanzaro operavano Raffaello Camistrà, Giuseppe Castagna, Demetrio Quattrone e Luigi Turrà. Antonio Scerbo era titolare di un’industria a Marcellinara. Nel 1924 a Catanzaro operavano i fabbricanti di gassose Giuseppe Corace e Nicola Taranto, a Nicastro Vincenzo e Fedele Ferrise e Santo Riommi, a Cutro Ferdinando Mancuso, a Sambiase Rocco De Silvestro, a Soriano Pasquale Vari mentre a Limbadi Vincenzo Musumeci.

In provincia di Reggio nel 1918 era attiva l’industria di Spataro a Bova Marina, di Francesco Laganà a Motta San Giovanni, di Giovanni Belordi e Antonio Lazzaro a Sambatello, di Giuseppe Mittica a Sant’Ilario dell’Ionio, Matteo Laganà a Radicena, Mariano Ursino a Roccella, Domenico Spagnolo a Rosarno. A Gallina nella fabbrica di Pasquale D’Ascola si producevano insieme “Gassose e Birra” e lo stesso avveniva a Siderno negli impianti di Raffaele Pellegrino e Vincenzo Cremona.

Il dato significativo riguarda il 1924, anno in cui si registrò una produzione considerevole. Tra i beni soggetti a dazio, le acque gassose erano associate alle acque minerali da tavola e raggiungevano una produzione di 2.717 ettolitri in provincia di Cosenza, per un reddito generato di 22.515 lire, 2.810 ettolitri ed un reddito di circa 20mila lire in quella di Catanzaro, e 2.402 ettolitri con un reddito di circa 24mila lire in quella di Reggio Calabria.

Vuoti a rendere

Negli anni ‘50 del Novecento fabbriche e fabbrichette si moltiplicano, dai centri più grandi fino ai piccoli paesi. La gassosa si è ormai ritagliata un posto sulle tavole e nei bicchieri dei calabresi, con l’immancabile bottiglietta di vetro “vuoto a rendere”.

A Cosenza spopolavano le gassose di Gallo, di Bozzo, di Spadafora e di varie altre piccole fabbriche, in genere a conduzione familiare, che avevano sede in quella che era allora considerata la parte nuova della città.

Prima della Seconda guerra mondiale, stando all’Annuario generale d’Italia e dell’Impero italiano, la fabbrica di acque gassate di Annino Gallo aveva sede in corso Umberto, quella di Antonio Spadafora in via Monte Santo, quella di Sante Filice in corso Mazzini e quella di Alfio Deni di Agostino in via Rivocati.

Nei decenni successivi molte si spostarono, altre aggiunsero nuovi prodotti al loro listino, qualcuna chiuse del tutto, qualche altra continua ancora la sua attività mutando col tempo forma e denominazione. Quella di Gallo è rimasta particolarmente impressa nei ricordi, anche perché il suo laboratorio, oltre alle semplici gassose, produceva anche bibite al limone, cedrate e, più in là, la mitica gassosa al caffè.

Il marchio di fabbrica, che non poteva che rappresentare un gallo stilizzato, venne depositato nel 1931 da Annino Gallo per una generica “Bibita Gallo” e comparve poi con nuove forme sui tappi e sul vetro delle mitiche bottigliette di gassosa. Più in là comparve anche la marca “3 galletti”, mentre tra la concorrenza si diffondeva anche la gassosa della fabbrica di Eugenio Bozzo. Qualunque fosse la marca, in cantina e in famiglia la gassosa divenne per alcuni decenni ospite fisso della tavola, sia in cantina, accompagnando i famosi tre quarti di vino, sia in famiglia, soprattutto nelle ricorrenze.