C’eravamo fermati a Torano Scalo e al cortometraggio di Wes Anderson “Castello Cavalcanti”, ora riprendiamo la vecchia strada regia per andare un po’ più a nord. L’inevitabile sosta al passaggio a livello di Mongrassano Scalo mi fa guardare le colline a destra e pensare a due cose: proprio lì, a Santa Sofia d’Epiro e dintorni – giusto sulla sponda opposta di quel Crati che d’inverno inondava le baracche dei deportati di Ferramonti – le SS appartenenti alla divisione Ahnenerbe (la “Società di ricerca dell’eredità ancestrale” fondata da Heinrich Himmler) si sarebbero cimentate in imperscrutabili scavi archeologici presso le sepolture dei nobili italo-albanesi Masci e Baffa-Trasci, proprietari dei vicini fondi Cavallo d’Oro, Grifone, Cozzo Rotondo e Suverano, legati alla leggenda della sepoltura del re Alarico, e dunque appetibili, agli occhi di certi retaggi, in termini di speculazione storico-antropologica.

Meno dedizione, al contrario, è stata applicata negli ultimi decenni al cimitero di Tarsia. Restano pochissime lapidi – e in pessima condizione – di qualche deportato deceduto durante la prigionia a Ferramonti. Pare che qualcuna sia stata addirittura rimossa per far spazio a nuove cappelle private.

Fa molta più scena, paradossalmente, quel cimelio automobilistico piazzato a pochi metri dall’ingresso del cimitero, allo svincolo che da una parte porta al paese e dall’altra alla diga: un’auto storica un po’ particolare, in quanto si tratta di un carro funebre. Esattamente: un vecchio carro funebre Fiat 2300 dei primissimi anni ’60 che fa mostra di sé in mezzo a un campo, stesso modello di quello ritrovato tempo fa nelle campagne laziali, altrettanto abbandonato e con tanto di bara (vuota) al suo interno.

Roggiano, Malvito, notai e ricette

La seconda cosa che mi sovviene sempre al passaggio a livello, lì a metà strada in linea d’aria fra Bisignano e Malvito, sono quelle due scivolate dello storico manuale di paleografia dei gesuiti De Lasala e Rabikauskas, dove bisunianensis diventava bisumanensis e Malveti diventava Malveci. Bazzecole? Mica tanto.

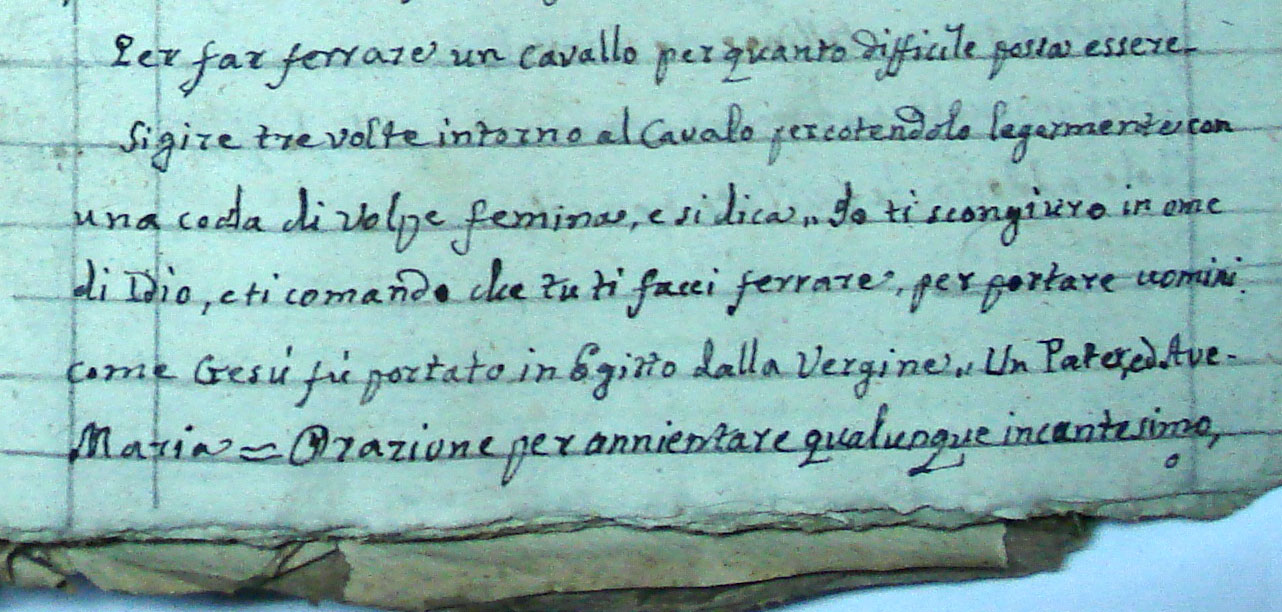

Ho già parlato della strada che attraverso Contrada Cimino si spinge da Tarsia verso Roggiano e quindi non mi ripeterò. Qui però mi viene in mente un’altra stranezza: una curiosa ricetta contro la sterilità, ritrovata tra le carte di un certo notaio roggianese del Cinquecento, che recitava così: «Rimedio per fare che una donna sterile faccia figli. Piglia polipi picciolini, o siano polpi, sorte di pesce di mare, e falli arrostire senz’olio, e mangiali, che gioveranno; usando poi coll’uomo…».

Chissà se a questo notaio si ricorreva pure per fatture. Chissà se la donna sterile era sua moglie. Oppure – vista la posizione della minuta a imperitura memoria – chissà che l’impotentia generandi non fosse proprio sua, e che il notaio tenesse a non farla passare per tale. Del resto, a proposito di impotenza, cento anni dopo un suo collega campano annotava tra i propri atti chella pecché lo meglio havea perduto / corze a scapezzacuollo a far lo vuto.

Non sembri strano: i notai antichi si divertivano un sacco a imbrattare i registri (si possono trovare caricature cetraresi, disegni silani di uomini eleganti che brandiscono spade, scarabocchi, poesiole, proverbi).

Un mondo scomparso

E per strada la sensazione è sempre la stessa: che di tutto ciò non sia rimasto nulla. Perso, appunto, per strada. E forse era giusto così. Non è rimasto nulla di quella cultura contadina, che non era minimamente una cultura inferiore o un mero sapere “basso”. Né è rimasto alcunché – o è rimasto pochissimo – di certa aristocrazia, di certi cognomi, di certa economia, di tutta una società. Forse qualcosa è rimasto (il peggio) in certa mentalità.

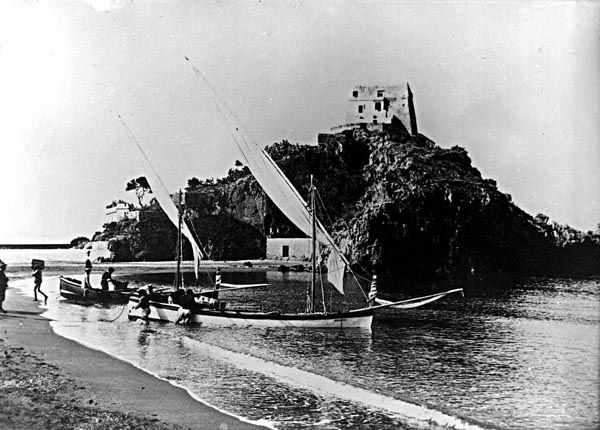

Nulla è rimasto persino dell’aspetto delle campagne, dei paesi e delle marine, mentre ci si bea che tutto sia stato sempre più o meno così e magari soltanto un po’ più poeticamente ricoperto da una patina di passato. No, anche il mero panorama era assai diverso: anche una campagna di due secoli fa era irriconoscibile rispetto a come la si vede oggi. Un mondo, fatto sta, è stato spazzato via. O s’è spazzato via da solo, a poco a poco, in virtù del fatale maggiorasco e di camaleontismi non sempre vantaggiosi.

Boschi a perdita d’occhio

Ma torniamo con le ruote per terra. Roggiano guarda le montagne: di qua la strada per Fagnano e Guardia, di là per Sant’Agata d’Esaro, dall’altra parte per San Sosti. Boschi, boschi, boschi. Una quantità di rami, di foglie, di tronchi a perdita d’occhio. Almeno fin quando non ci si mettono gli incendi: e penso alla leggenda urbana immortalata nel romanzo (e nel film) La versione di Barney, in cui un giovane scompare dopo aver fatto il bagno in un lago e il suo corpo viene riscoperto anni dopo, in costume, in mezzo a un bosco. Mentre faceva il bagno, infatti, un incendio cominciò a lambire la zona e i Canadair andarono a rifornirsi d’acqua proprio nel lago. D’acqua, e non solo…

E allora mi chiedo se i Canadair siano forniti di un sistema per non rovesciare sulle montagne incendiate i pesci – almeno quelli – imbarcati a mare e destinati alla grigliata dolosa. Tra migliaia di anni li scambieranno per fossili autentici? E i rifiuti galleggianti? Un po’ come scriveva André Leroi-Gourhan parlando delle religioni della preistoria, se tra diecimila anni resterà qualcosa (dubito) di una Barbie… penseranno al culto della bionda. E i dvd… piccoli mandala forati, recanti iscrizioni, spesso decorati… con un foro per essere appesi come ex-voto…

San Sosti al British Museum

Per fortuna, da queste parti, di ex voto ne abbiamo di ben più notevoli: l’ascia di San Sosti, ad esempio. Risale al 550 a.C., l’hanno ritrovata nel 1846 dalle parti di ciò che resta dell’antico abitato di Artemisia. Ora fa bella mostra di sé nientemeno al British Museum di Londra. Così, a memoria, mi pare che l’iscrizione sull’ascia recitasse «il vittimario Cinisco mi dedicò, come decima dei prodotti, al santuario di Hera che sta nel piano»: Hera, quindi: molto prima di rifarsi il maquillage come santuario della Madonna del Pettoruto. Votate alla fertilità, guardacaso, tutte e due le figure sacre.

Ma dicevamo dei boschi e degli incendi. Spettacolarizzati ormai anche quelli, specie se estivi, con bagnanti intenti a fotografarli, come i turisti che fotografavano l’attacco alle torri gemelle o gli abitanti di Chernobyl nelle prime scene della serie omonima.

Poche ma meravigliose le strade attraverso queste selve: quella che lambisce il mini sistema lacustre dei Due Uomini (comune di Fagnano) e che è praticamente una strada gemella della più vecchia strada Fagnano-Cetraro. Solo che, camminando su un crinale ripidissimo, non finisce a Cetraro ma addirittura a Cavinia, passando per Torrevecchia di Bonifati, oppure a Cittadella del Capo attraversando le frazioni di San Candido, Pero, o la mulattiera di Cirimarco.

Sant’Agata d’Esaro, premio alla serenità

La stessa strada da Fagnano a Guardia, in cima ai monti, offre un bivio non meno splendido e inquietante al tempo stesso: quello che passando attraverso il Lago La Penna conduce a Sant’Agata d’Esaro, paese al quale offrirei un ipotetico premio alla serenità. In qualsiasi periodo dell’anno, a qualsiasi ora, la piazzetta in mezzo alla statale che lo taglia è piena di persone, di tutte le età, dalle carrozzine alle carrozzelle, tutte intente a chiacchierare placidamente o a passeggiare, d’estate, in fuga dai lidi torridi. Bravi.

Sant’Agata d’Esaro, con l’accento sulla e, anche se sulla cartografia storica sette-ottocentesca una delle montagne alle sue spalle, ricche di antiche grotte e miniere, è proprio indicata come Monte Isàuro. Toponimo che non ho mai più ritrovato. Monte Isauro… Qui siamo già però in terra di Pollino, siamo già in terra di pini loricati, i tormentati padroni di queste vette, con i loro tronchi contorti e straziati che farebbero la gioia di un Masahiko Kimura o di qualche altro maestro bonsaista dei più virtuosi. E non a caso, infatti, su una loro rivista specializzata trovai anni fa proprio un articolo sui loricati del Pollino: e il cerchio si chiudeva perfettamente. Estetiche di nicchia, fuori rotta.