All’alba del 15 marzo 1844, un centinaio di patrioti cosentini attraversò in armi le vie del centro al grido di «Viva la libertà!». Sventolavano con orgoglio una bandiera tricolore attaccata a una canna.

Giunsero al palazzo dell’Intendenza e cercarono di abbatterne il portone con accette. A questo punto intervenne un reparto di soldati a cavallo e vi fu un aspro conflitto a fuoco. Caddero alcuni soldati, tra cui il capitano della gendarmeria Vincenzo Galluppi, e, fra i sovversivi, Francesco Salfi, Michele Musacchio, Giuseppe Filippo e Francesco Coscarella.

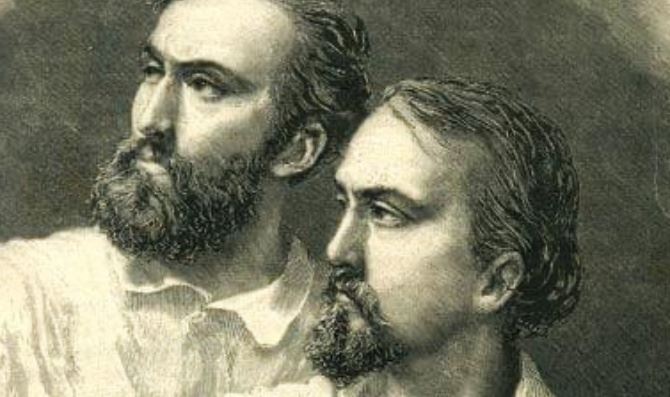

Qualche tempo dopo, il 16 giugno, i fratelli Bandiera e altri rivoltosi, sbarcarono nei pressi della foce del Neto. Ma furono accerchiati e fatti prigionieri sulla via verso Cosenza.

Il 25 luglio Nicola Ricciotti, Domenico Moro, Anacarsi Nardi, Giovanni Venerucci, Giacomo Rocca, Francesco Berti, Domenico Lupatelli, Attilio ed Emilio Bandiera furono fucilati nel Vallone di Rovito. L’11 luglio erano stati condannati a morte i patrioti cosentini Pietro Villacci, Giuseppe Franzese, Nicola Corigliano, Sante Cesareo e Raffaele Camodeca.

Mazzini celebra i fratelli Bandiera

Giuseppe Mazzini dedico all’episodio una pagina importante, scritta a caldo: «Molti fra voi vi diranno, lamentando ipocritamente il fato dei Bandiera e dei loro compagni alla bella morte, che il martirio è sterile, anzi dannoso, che la morte dei buoni senza frutto di vittoria immediata incuora i tristi e sconforta più sempre le moltitudini … Non date orecchio, o giovani, a quelle parole … Il martirio non è sterile mai».

Già, proseguiva il rivoluzionario genovese: «Il martirio per una Idea è la più alta formula che l’Io umano possa raggiungere ad esprimere la propria missione; e quando un Giusto sorge di mezzo a’ suoi fratelli giacenti ed esclama: ecco, questo è il Vero, ed io, morendo, l’adoro, uno spirito di nuova vita si trasfonde per tutta quanta l’Umanità, perché ogni uomo legge sulla fronte del martire una linea de’ proprj doveri e quanta potenza Dio abbia dato per adempierli alla sua creatura. I sacrificati di Cosenza hanno insegnato a noi tutti che l’Uomo deve vivere e morire per le proprie credenze: hanno provato al mondo che gl’Italiani sanno morire … Io vi chiamo a combattere e vincere: vi chiamo a imparare il disprezzo della morte e a venerare chi coll’esempio ha voluto insegnarvelo, perché so che senza quello voi non potrete conquistar mai la vittoria».

Eroi tragici

I patrioti giustiziati a Cosenza sono diventati eroi tragici: uomini che si erano battuti contro forze soverchianti per una causa giusta fino alla fine.

Senza chiedere nulla in cambio, avevano ingaggiato una lotta disperata per la patria e la libertà contro un potente nemico. La loro morte era una vergogna per l’umanità. I loro corpi non vennero adagiati su un letto funebre, ma su una carretta. Non vennero lavati ma rimasero sporchi di sangue. Né vennero offerti al compianto dei loro familiari ma nascosti dal nemico. Non ebbero solennità, ma furono sepolti in una fossa comune.

Don Chisciotte e Sancio Panza

Quella drammatica spedizione ha comunque reso immortali i fratelli Bandiera e i loro seguaci. Gli studiosi collocano la loro vita nella storia e la interpretano con la ragione.

Gli uomini, invece, la collocano nel mito e la interpretano tramite l’amore.

I martiri cosentini sono più vicini agli uomini di quanto si pensa. A volte siamo spinti a credere che nel mondo vi siano dei don Chisciotte o Sancio Panza. I primi sono prigionieri dei loro sogni e si sacrificano per affermarli, i secondi sono prigionieri della felicità materiale e vivono per soddisfarla. I primi sono mossi da una natura spirituale che li spinge all’azione e al sacrificio, i secondi da un empirismo animale che li spinge all’ozio e ai piaceri.

Rivoluzione vs (auto)conservazione?

Forza attiva e rivoluzionaria quella dei primi, forza passiva e conservatrice quella dei secondi. In realtà nessun uomo si riconosce completamente in Don Chisciotte o in Sancio Panza. Tutti, invece, si aggrappano sia alla poesia sia alla materia, impulsi naturali che esistono indipendentemente dalla loro volontà.

Gli uomini si commuovono pensando ai patrioti caduti a Cosenza nel 1844 perché avevano combattuto per quell’amore di giustizia che il più delle volte rimane nascosto perché non si ha il coraggio di mostrarlo nell’agire.

Gli storici hanno scritto che la spedizione dei fratelli Bandiera e dei loro compagni era votata a una inevitabile sconfitta. Inoltre, hanno detto che erano degli esaltati, isolati dalle masse e senza alcuna possibilità di successo.

Due testimoni d’eccezione

Un importante commento a caldo proviene dall’intendente De Sangro, recatosi a San Giovanni in Fiore Il 29 agosto 1844 per distribuire le ricompense di Ferdinando II ai catturatori.

De Sangro disse che fra gli attentati strani e audaci della storia umana nessuno per follia era comparabile a quello compiuto dagli esuli di Corfù. Già: quei fuggiaschi giunti per sollevare la popolazione contro il Re erano in preda al delirio e al disordine mentale.

Il secondo commento è di Cesare Marini, difensore dei patrioti. Marini disse nella sua arringa al processo: «Si vuol rovesciare un governo costituito, in estranea contrada, e lo si tenta con 21 esuli mancanti di tutto! Si vuol combattere il forte esercito del nostro re, che sorpassa i sessanta mila uomini, e s’impiegano non più che 21 fucili! Si vuol creare un nuovo politico reggimento che assicurasse di tutta Italia le sorti, senz’altri mezzi pecuniari che poche migliaia di ducati, senz’altra forza che 21 uomini privi di notizie, di rapporti, di aderenze e di nome in contrade ad essi sconosciute!».

Quasi ironica la conclusione: «Signori, questo folle tentativo non diversifica punto dall’impresa ridicola di quel fanciullo che, con una ciotola attingendo acqua nel mare, intendeva ottenere il prosciugamento dell’Oceano, o dall’intrapresa di quel fanatico il quale, per via di alcune erbe abbruciate in sulla vetta dei monti del Peloponneso e di alcuni esorcismi, intendeva produrre la peste in Atene!».

Non visionari ma eroi

Marini era un avvocato e il suo compito era difendere gli imputati, anche invocando una specie di “semiinfermità”.

Tuttavia, i fratelli Bandiera non erano dei visionari, non erano fuori dalla storia, non piegavano la realtà ai loro sogni. Soprattutto, non credevano che i mulini a vento fossero giganti o le mule dei frati dromedari.

Un eroe, uomo diverso dagli altri per le sue qualità non comuni, diventa tale solo se rientra nei sentimenti e nella mentalità della sua epoca.

I fratelli Bandiera e compagni erano espressione delle aspirazioni sociali, politiche e intellettuali del loro tempo. L’eroe realizza nella forma più nobile le virtù ideali di un’intera nazione. E concretizza con l’agire ciò che nella gente è solo un’idea, con le sue imprese memorabili, nutre e arricchisce il suo popolo.

Il sacrificio e l’esempio

Il dramma dei patrioti cosentini ha commosso l’intera Europa.

La sincerità delle intenzioni si rivela nei fatti: le parole, quando non si traducono in azioni, sono sempre ipocrite. Molti patrioti predicavano bene e razzolavano male: facevano grandi discorsi, ma quando dovevano scendere in campo, trovavano mille scuse.

I patrioti di Cosenza erano diversi: predicavano la necessità di combattere e impugnarono il fucile nonostante gli ostacoli insormontabili e la soverchiante nemica.

Quei sentimenti patriottici che avevano spinto migliaia di uomini e donne a combattere per nobili ideali non ci sono più.

C’è chi preferisce i barbari

L’Unità d’Italia si è realizzata ma vasti settori dell’opinione pubblica del Nord e del Sud maledicono l’unificazione nazionale. E c’è chi sostiene che si stava meglio quando il Paese era diviso in tanti Stati. Ricordo che alle scuole elementari la maestra ci portava ogni anno nel Vallone di Rovito per raccontarci la storia di quei giovani che avevano sacrificato le loro vite per la nostra libertà. Da molti anni, invece, amministratori di destra e di sinistra preferiscono innalzare statue e organizzare eventi per esaltare e glorificare la figura di Alarico che era giunto in città per saccheggiarla. Che tristezza.

Cosa resta del Risorgimento?

Il Risorgimento rimane una delle pagine più belle della storia di Cosenza.

Nella Calabria Citeriore migliaia di cittadini finirono a processo e i più subirono condanne enormi. In un verbale di polizia si legge che tra i patrioti del 1844, coinvolti nell’attacco al palazzo dell’Intendenza del capoluogo, ce n’erano alcuni vestiti da ricchi galantuomini e altri da umili contadini.

Giovani di condizione sociale, cultura e paesi diversi si trovarono uno accanto all’altro per combattere in nome della libertà. L’amore per la patria, vaga aspirazione sentimentale, si tradusse nell’azione politica e non si arrestò davanti all’esilio, la prigione e il patibolo.